今回は、「根管治療の質が、抜歯の数にリンクしている」ということについて、徹底的に解説をしていきたいと思います。

■ポイント1

根管治療は非常に複雑な治療

■ポイント2

歯の削る量で歯の寿命も変わる

■ポイント3

未処置根管など治療が行き届いていないと再治療を繰り返す

■ポイント4

カウンセラーとの相談も大事

以上の4つのポイントについて解説します。

ポイント1 根管治療は非常に複雑な治療

いきなりですが、根管治療はとても複雑な治療です。

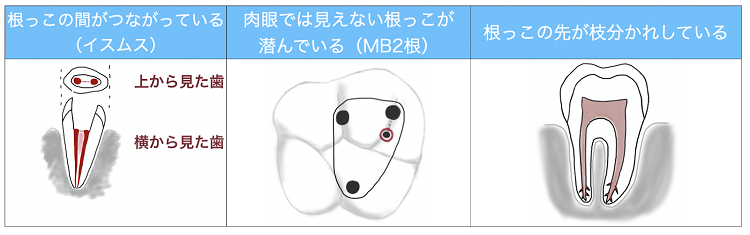

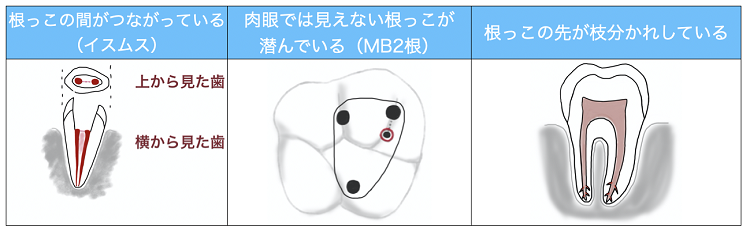

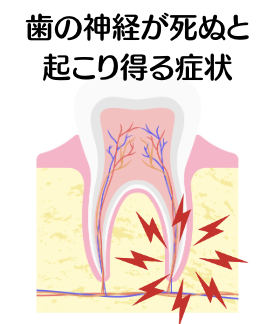

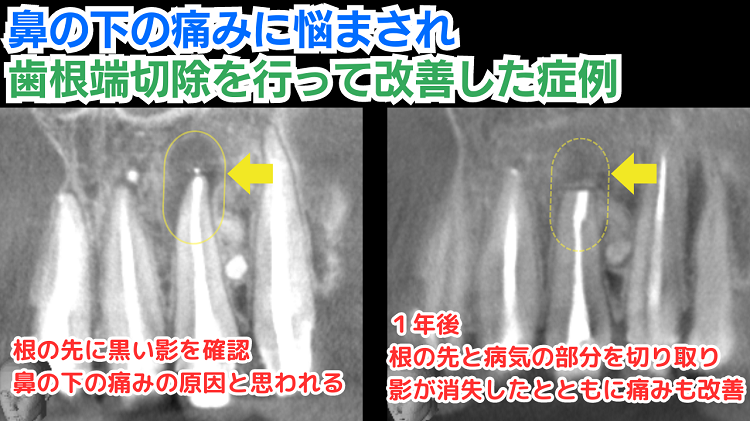

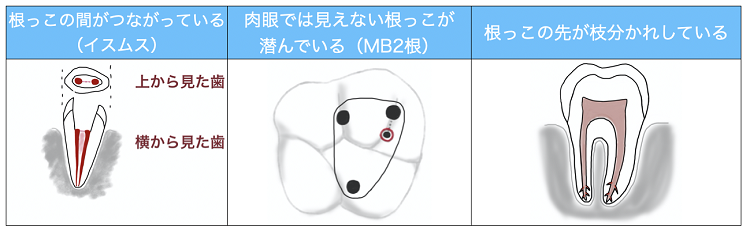

実は、根管内部の多くは、根っこの先が曲がっていたり、根っこの先で枝分かれをしていたり、また肉眼では絶対にみることのできない根管が残っている場合があります。

もしもこのような根管があった場合、治療が完了したと思っても、治療しきれていないことが多く、そのことから再度痛みが出てきたり、根っこの先で膿が溜まったりしていきます。

一般的な保険診療では、目で見える範囲でしか治療ができず、根管治療は言わば手探りで治療をしていることになります。

手探りだと治療が行き届かないことが多いため、治療の質も下がってしまいます。

それではよくないので、

治療の質をあげるとはどのようなことかについて説明します。

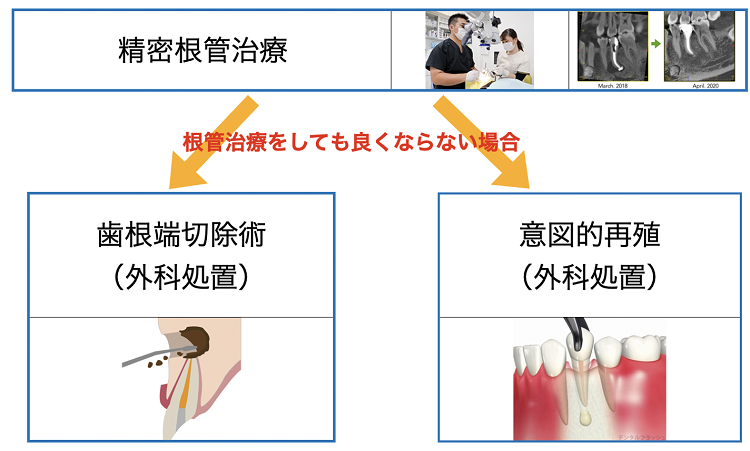

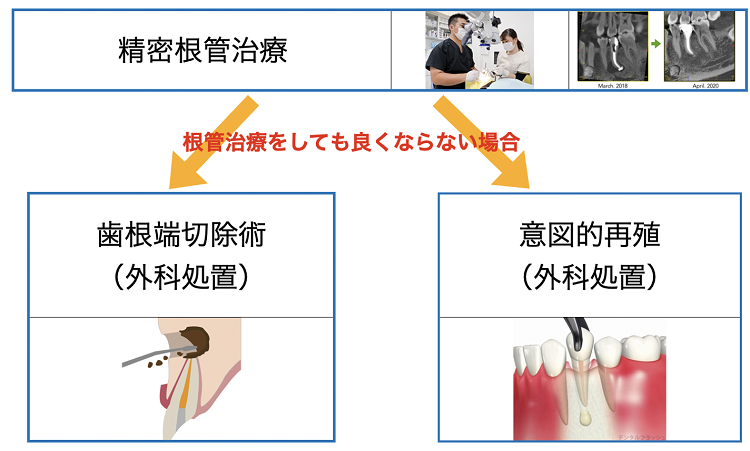

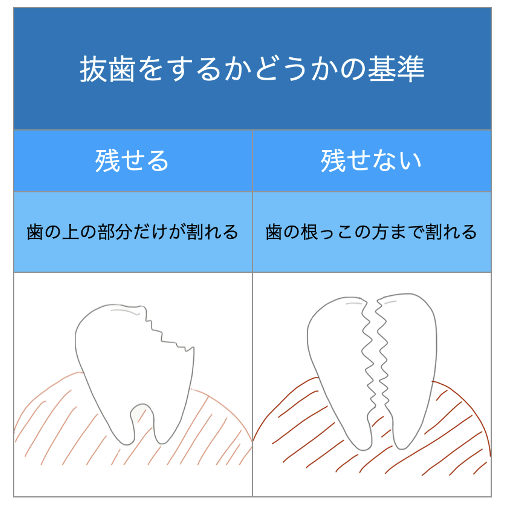

「精密根管治療」という言葉をお聞きになられたことがあるでしょうか?

「精密根管治療」とは根管治療に精通した歯科医師が、マイクロスコープと呼ばれる『顕微鏡』や『歯科用CT』を活用して、根管内部の複雑な根管を治していく治療のことです。

それを行うためには、まず、顕微鏡や

CT

などの設備があることが大切です。

肉眼では見えない、歯の内部の状態を確認し、見える状態で治療をしていくことが重要だからです。

肉眼では見えない部分を見ることで、今まで治療が行き届いていなかったところも、治療が可能となります。

そしてもう一つが、根管治療に対する知識と技術のある歯科医師のもとで治療を行うということです。

根管治療は非常に難しい治療だということはお分かりいただけたと思いますが、その治療をしていくためには、設備だけでなく、歯科医師の技術・知識というものがとても大切になっていきます。

歯科医療は常に進化していくため、どんどんと新たな知識が入ってきており、その情報を勉強しておく必要があります。

実は、今行っているやり方だと、もう古いやり方だとなることも多いので、新しいやり方を知ることは、治療を成功に導くためにはとても重要です。

また、知識だけがあったとしても実際の実践的な治療ができなければ意味がありません。

細かい治療をするための技術もとても大切で、根管治療は特に複雑な治療のため、技術があることがとても大切なのです。

当医院でも、歯科医師そしてスタッフも技術の向上に勤めています。

治療の質がよければ、根っこの改善が見込めることも多く、抜歯を回避することができます。

ですので、精密根管治療を行っている歯科医院を受診されることをお勧めします。

ポイント2 歯の削る量で歯の寿命も変わる

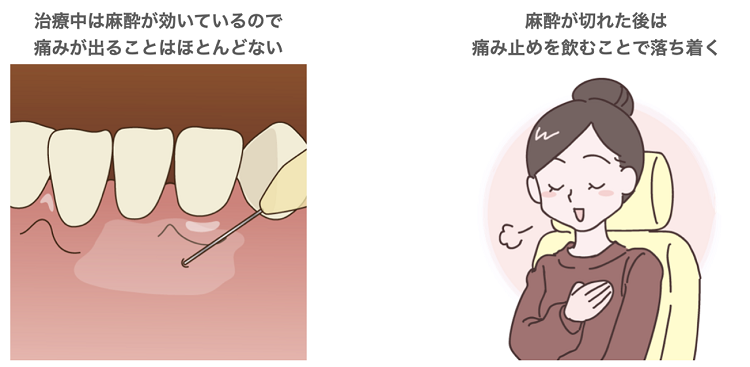

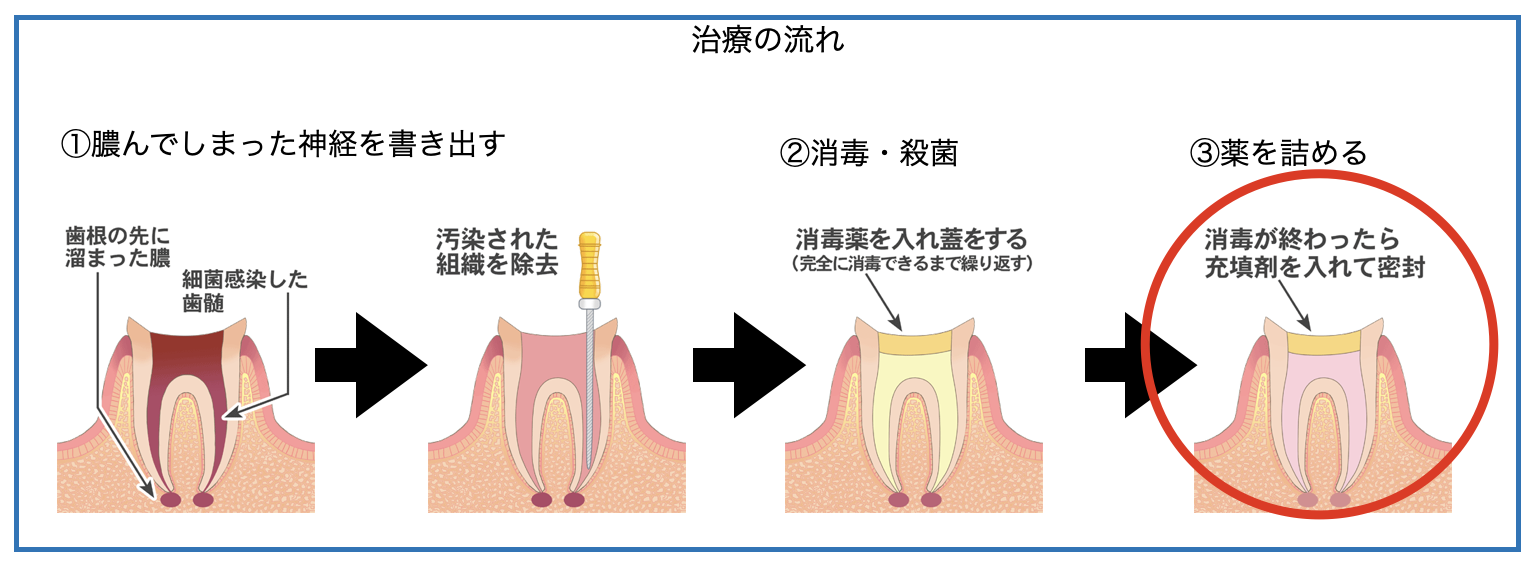

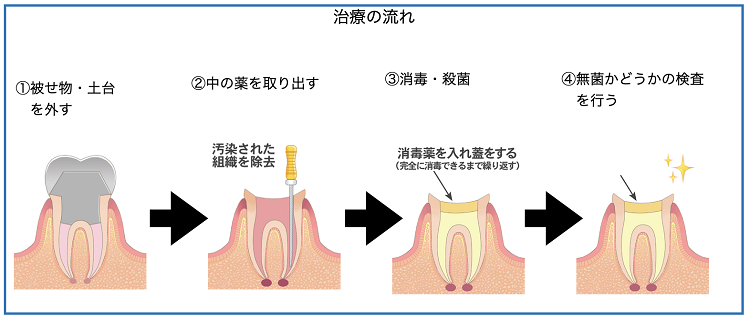

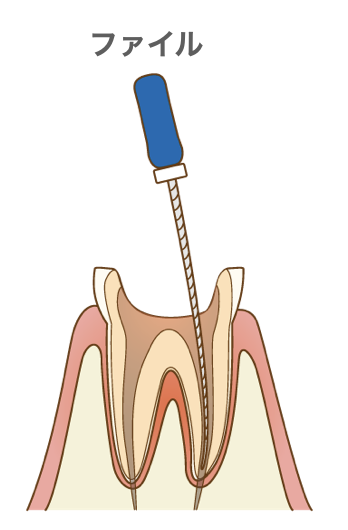

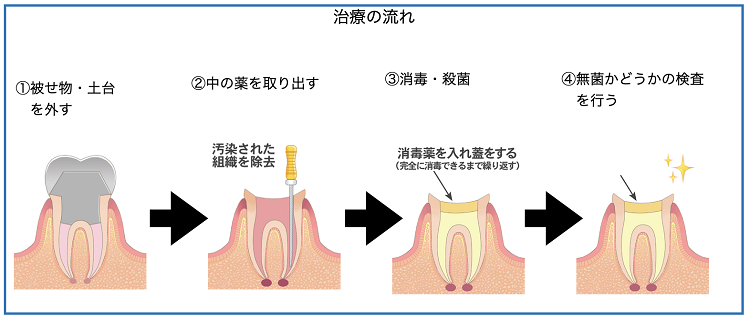

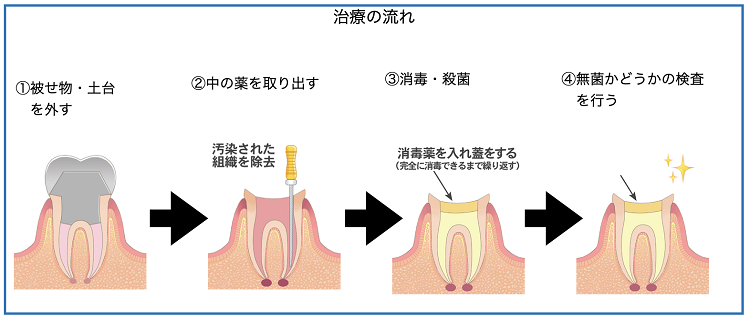

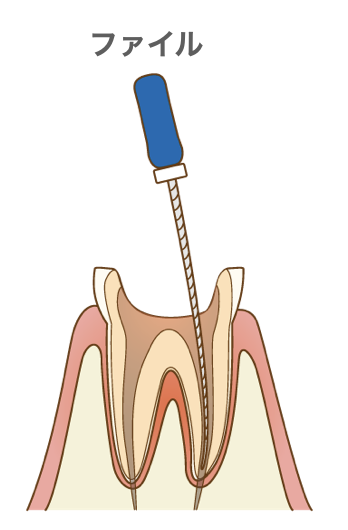

根管治療では、まず死んでしまった神経や、昔詰めていたお薬を取る工程があります。

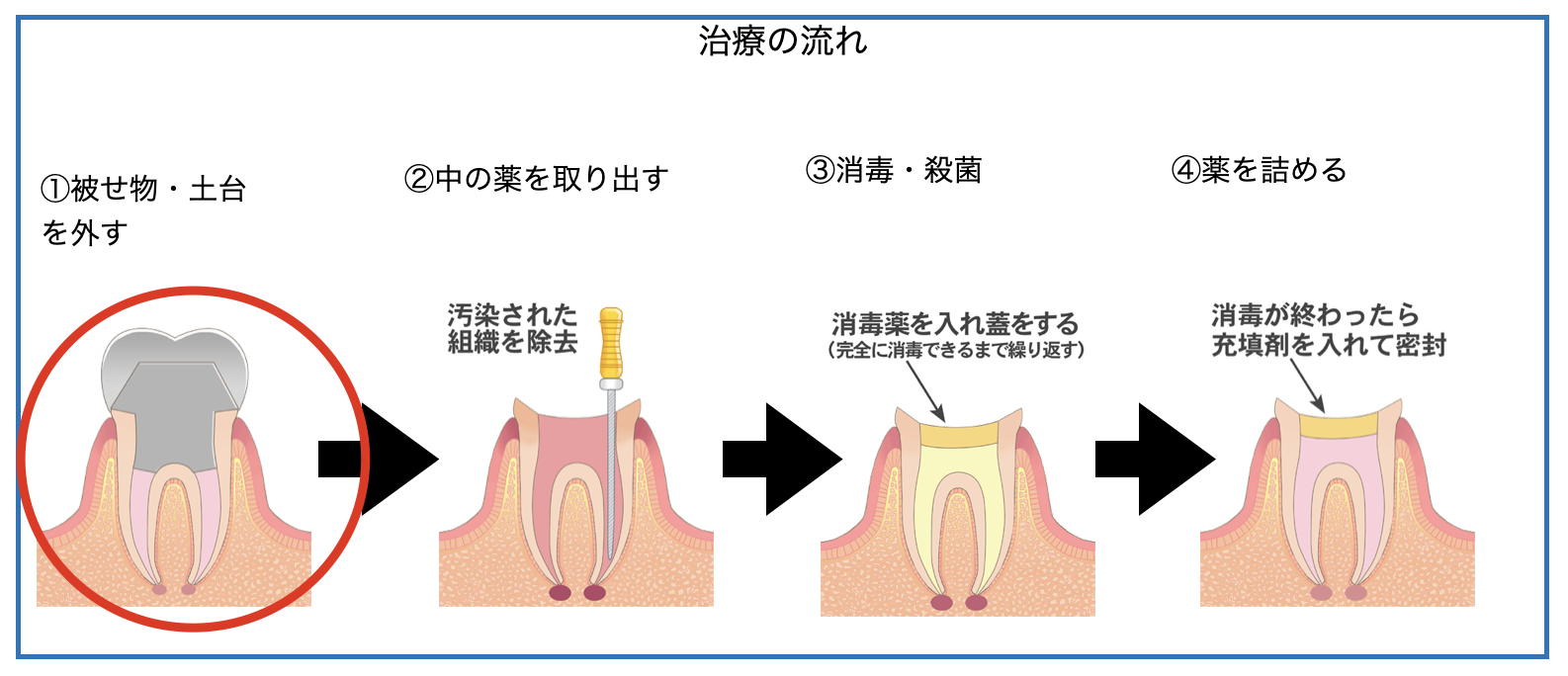

以前に根管治療を受けたことがある歯の多くは、土台と呼ばれるものがあります。

まず、その土台を外すことで

図の②で行っているような作業です。

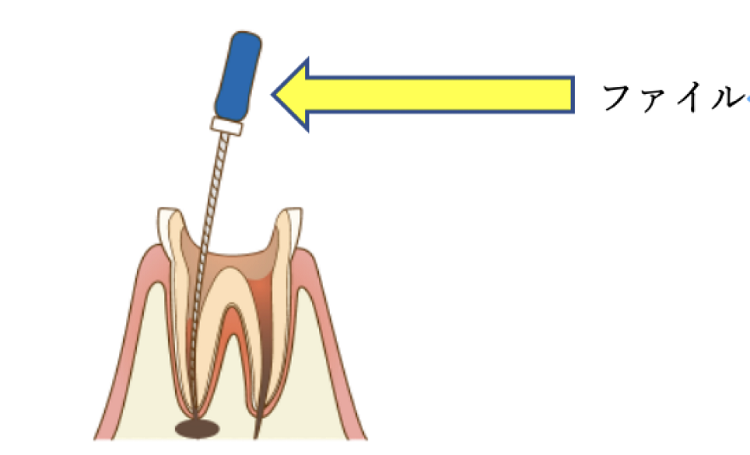

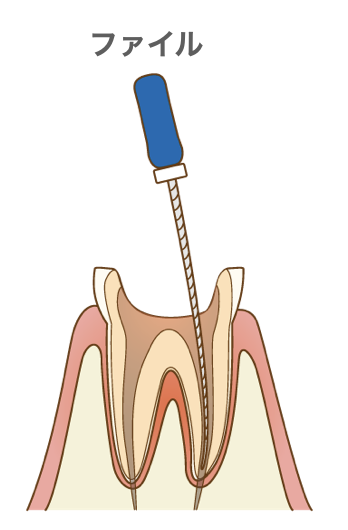

ファイルと呼ばれる器具を使用し、根管内部の汚れや虫歯を徹底的に除去します。

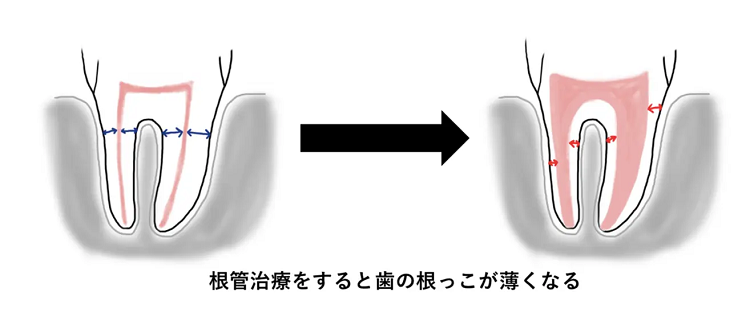

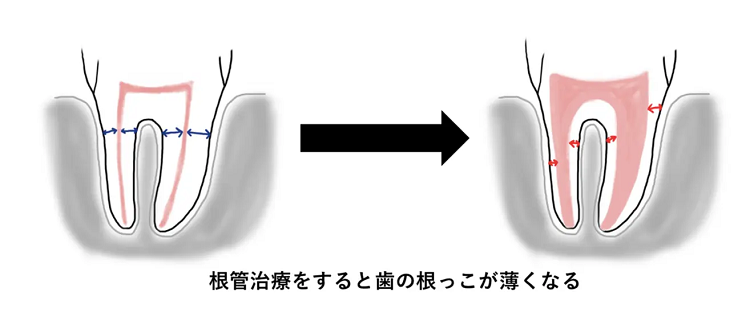

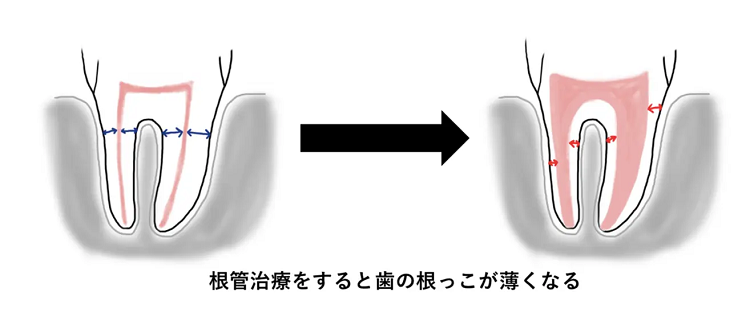

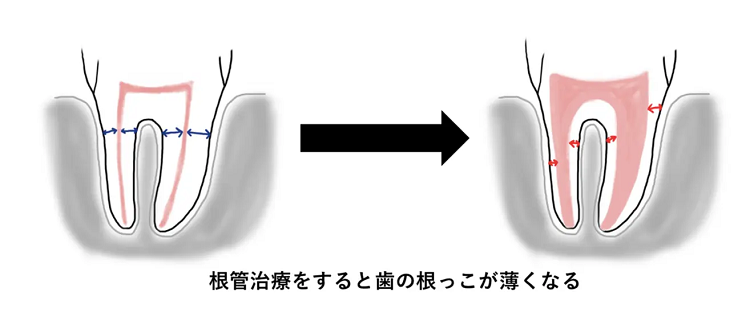

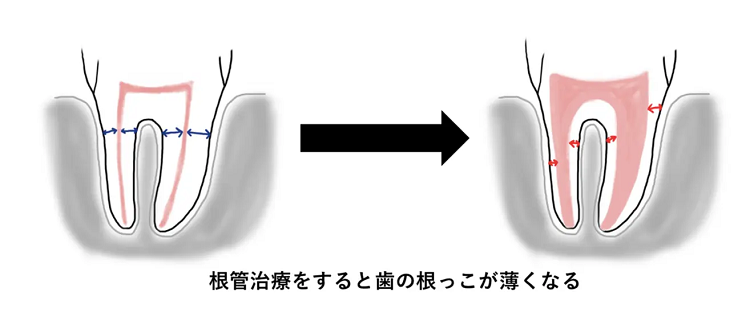

その際、手探りだと歯の削る量も多くなります。

削る量が多くなるということは、残っているご自身の歯の量も薄くなるということです。

薄くなることで、歯は破折しやすくなり、抜歯のリスクもぐーんと上がります。

できる限り状態の良い歯の部分は残してあげる方が、歯の寿命も長くなりますので、そのための治療の質が高いことも歯を残していく上で大切です。

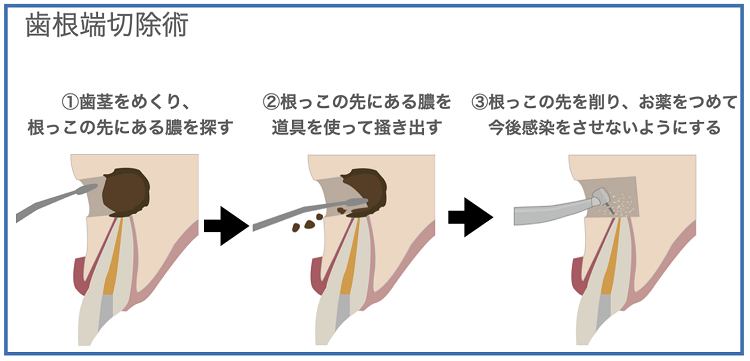

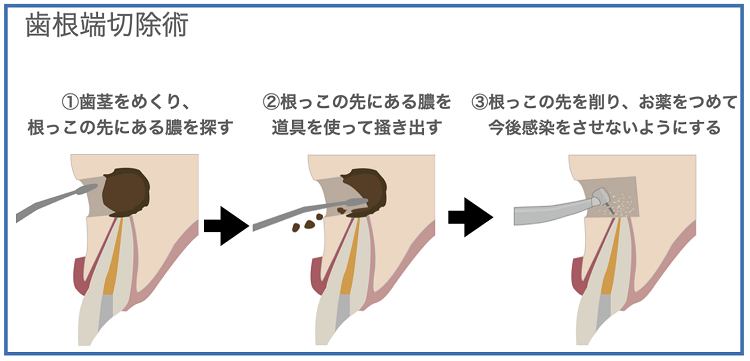

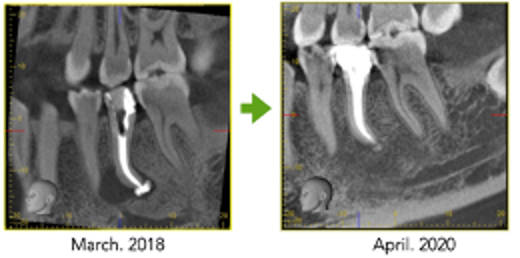

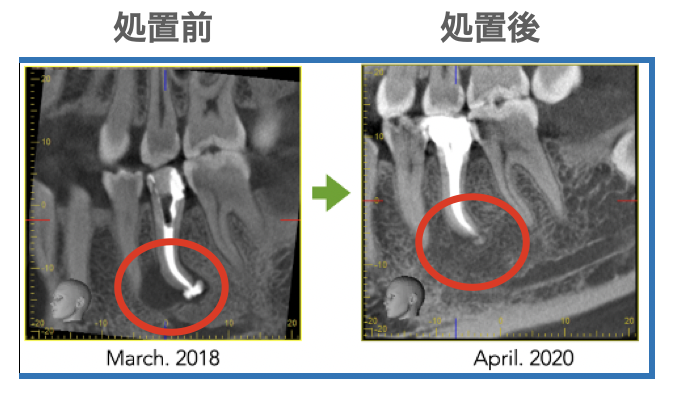

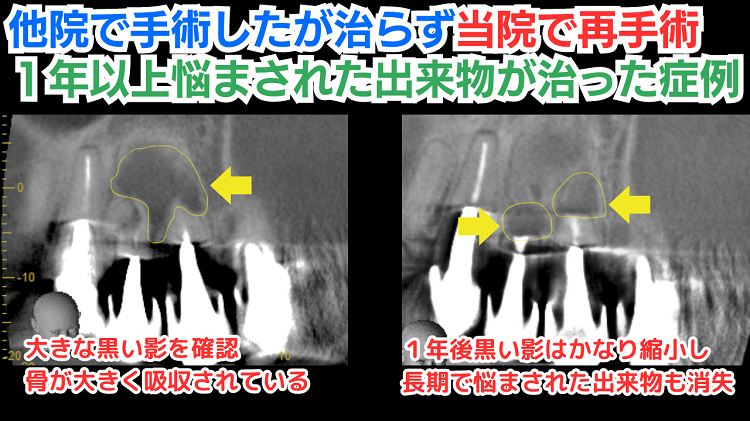

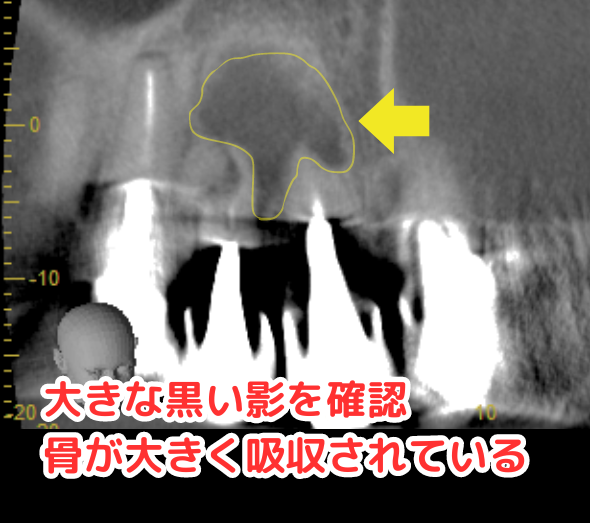

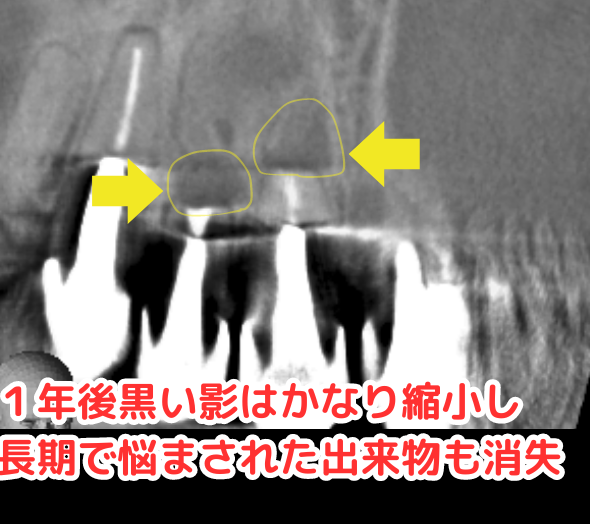

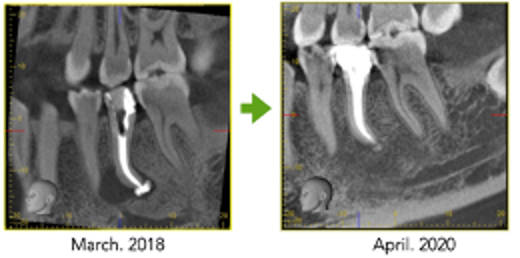

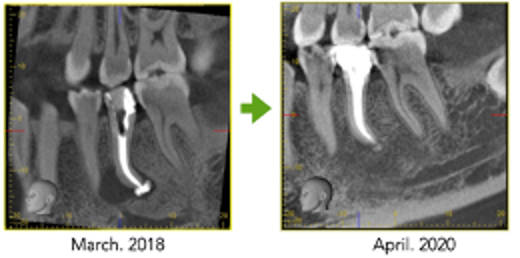

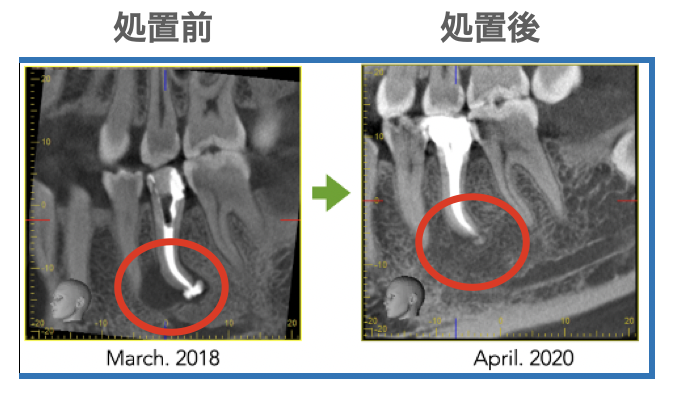

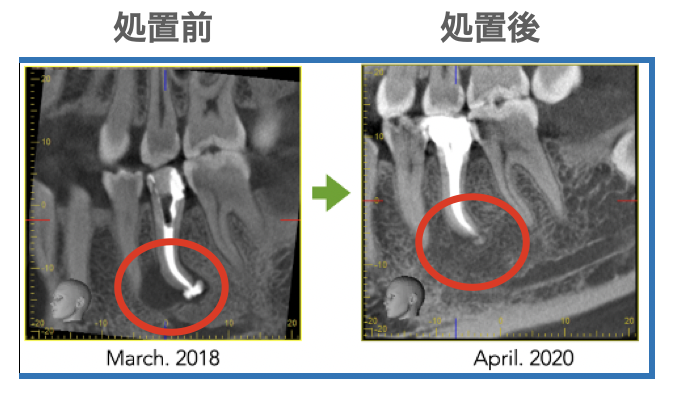

この患者様は、以前も根管治療を行っていましたが、根っこの先が大きく曲がっていたため、根っこの先まで治療をしきれていませんでした。

そこで精密根管治療を行ったところ!

根っこの先の失われていた骨が、2年後には再生し骨が出来ていました。

このように、「精密根管治療」を行うことで、難しかった根管もよくなりました。

歯は何度も生えてくるものではなく、一生物です。

ですので、治療が必要な場合も、できる限り健康な歯の部分を残してもらえるように、顕微鏡を使用したり、CTのある歯科医院、精密根管治療を行ってくれる医院での治療が、残る歯の寿命を大きく左右します。

ポイント3 未処置根管など治療が行き届いていないと再治療を繰り返す

初めにも少しお話しをしましたが、肉眼では見えない小さな根管がある場合など、治療が行き届いていないと、何度も治療を繰り返します。

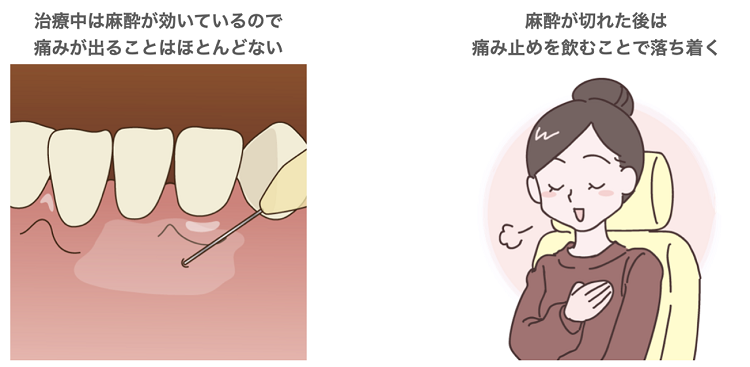

つまり、根管治療の質が悪く、繰り返しの治療が多ければ多いほど、難治性と言って、治療をしても治りにくくなっていき、抜歯になることがあります。

治療はできる限り繰り返さずに、丁寧に治療をしてあげることが、歯の寿命を伸ばすのです。

また、治療を繰り返せば繰り返すほど、ご自身の歯をたくさん削ることになります。

削ることで、歯が薄くなり割れやすい状況を作ってしまうのです。

根管治療をした歯は割れやすいため、できる限り質の良い治療を受けて、治療の繰り返しなく、寿命を伸ばすことが大切です。

ポイント4 カウンセラーとの相談も大事

今まで、「精密根管治療が良い。質のいい治療が大事」とお話しをしてきましたが、今回最後にお伝えしたいことは、しっかりと歯科医院と相談をし、患者さま自身が納得して治療を受けられるということです。

たしかに、「精密根管治療」は質も良く歯の寿命を伸ばすためにはとても有効です。

ですが、患者様の歯というのは、2つと同じものはありません。

治療をすることで、改善し長く使っていくことができる場合もあれば、すでに歯を残すことが難しいこともやはりあります。

歯科医院の中でもカウンセラーがいる歯科医院が存在しますので、まずは患者様自身の歯の状況をご理解いただき、どの治療が患者様にとって良い治療なのかを相談しながら、治療の選択をされることをお勧めします。

アスヒカル歯科でもカウンセラーが存在し、歯科医師と相談しながら患者様とお話しさせていただいております。

治療を行っていく上で、現在の状況が知りたかったり、治療の期間や流れについて知りたい場合もあると思います。

また、良い治療を受けるためには費用も必要になることがあり、ご相談したいこともきっとたくさんあるのではないでしょうか?

当医院では、そういった患者様の悩みについて、丁寧にご説明させていただきますし、治療についても患者様とご相談しながら進めてまいりたいと思います。

もしご興味がありましたら、ぜひご連絡くださいね。

まとめ

今回は「根管治療の質が、抜歯の数にリンクしている」について4つのポイントを解説しました。

1つめは「根管治療は非常に複雑な治療」について

2つめは「歯の削る量で歯の寿命も変わる」について

3つめは「見処置根管など治療が行き届いていないと再治療を繰り返す」について

4つめは「カウンセラーとの相談も大事」について

根管治療は、治療の質で治療の成功率が大きく変わっていきます。

ですが、患者様それぞれに合わせて治療の内容や、取ることのできる処置は異なってきますので、しっかりと歯科医院と相談をしながら、納得して治療を受けていただければと思います。