今回は「麻酔を使う時の注意事項」について3つのポイントで詳しくお話しします。

■ポイント1

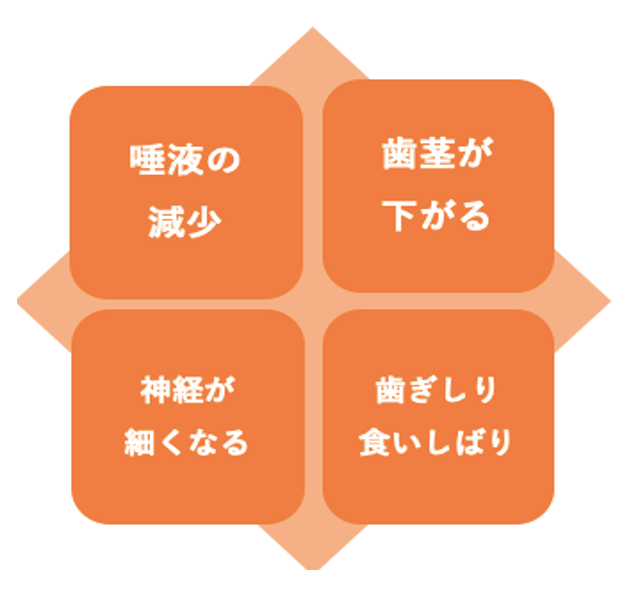

麻酔をするとドキドキと感じることがある

■ポイント2

治療後に気をつけること

■ポイント3

アレルギー症状が出る場合がある

以上の3つのポイントについて解説します。

ポイント1 麻酔をするとドキドキと感じることがある

しかし、「ドキドキ」することが決して悪いわけではなく、数分すれば落ち着いて、元に戻ります。

しんどい場合には、

・すぐに周囲に伝えるということ

・そして以前にもしんどくなった場合がある方は事前に術者にその旨を伝えるということをおすすめします。

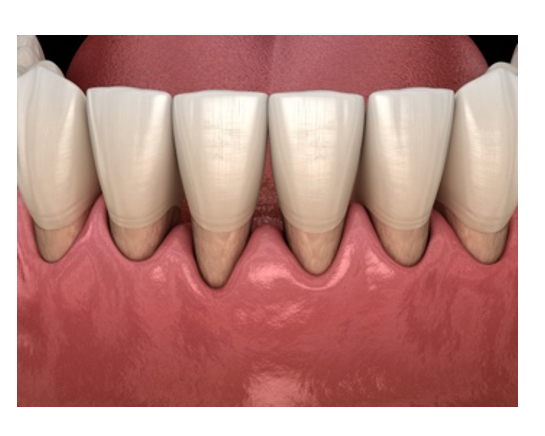

ポイント2 治療後に気をつけること

ですので、治療後、家に帰ってから食事をされる場合には十分な注意が必要です。

なぜなら、噛んでも麻酔が効いている間は痛みを感じませんが、麻酔が切れると痛みを感じたり、火傷にも気付きにくいからです。

絶対に麻酔がきれなければ食事をしてはいけないということではありませんが、できる限り麻酔が完全に切れてからの食事をおすすめします。

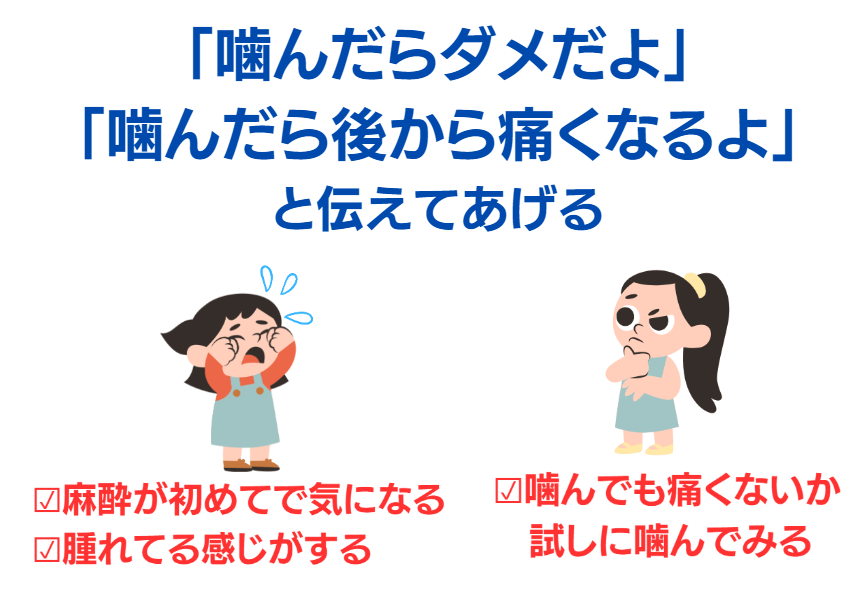

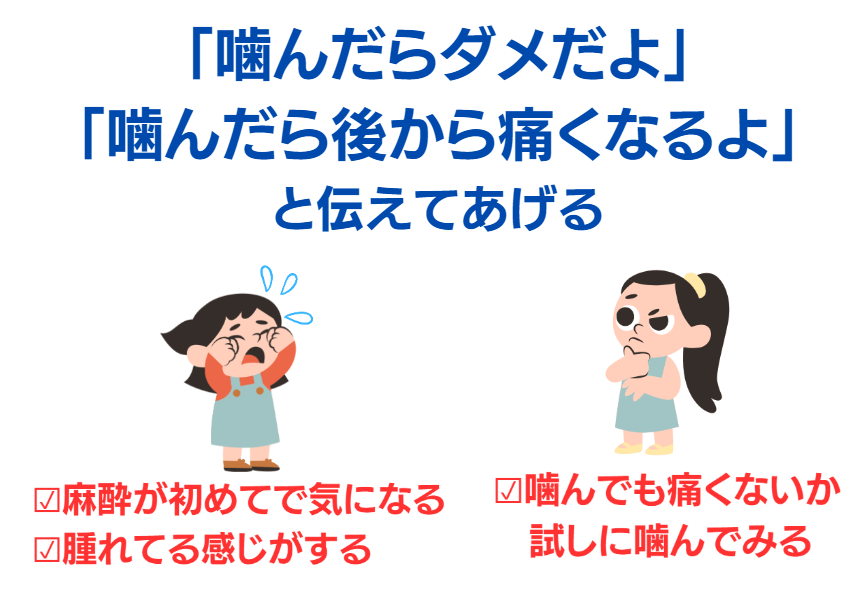

お子さんの場合、初めての麻酔だと麻酔をしたところが気になって、腫れてる感じがしたり、噛んでも痛くないのでわざと噛んでしまったり、試しに噛んでみるという事をしてしまうお子さまもいらっしゃいます。

付き添いの保護者から「麻酔が切れるまでは噛んだらダメ」と伝えてあげましょう。

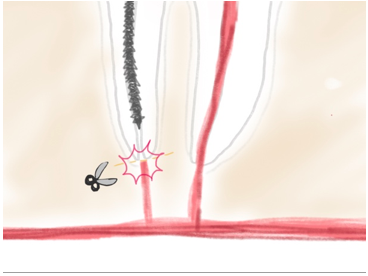

ポイント3 アレルギー症状が出る場合がある

以前にも、気持ち悪いやふらつきがあったなどの症状が出たことがある場合は、事前にこちらも術者に伝えましょう。

場合によっては大きい病院で、設備の整った状態で治療が必要なこともあるので、無理はなさらずにお伝えくださいね。

まとめ

・麻酔のアドレナリンの成分でドキドキ感じることがある

・治療後も麻酔が効いていることがあるため、食事の際にはやけどやほっぺを噛んでしまわないように、できる限り麻酔がきれてからの食事をおすすめ

・麻酔によるアレルギー症状が出る場合がある

このYou Tubeチャンネルでは根管治療に関しての知識を話しています。

この動画が良かったと思った人はぜひグッドボタンを押してください。

また、チャンネル登録もよろしくお願いします。