今回は「失敗した根管治療の再治療ってどうするの?」について、2つのポイントで解説します。

■ポイント1

失敗した根管治療とは

■ポイント2

失敗した根管治療の再治療の方法について

以上の2つのポイントについて解説します。

ポイント1 失敗した根管治療とは

よって、慎重に判断しなければいけません。

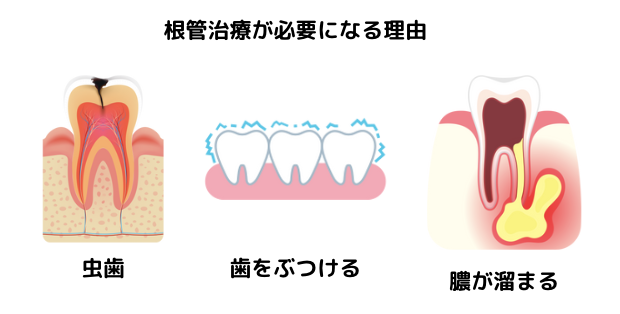

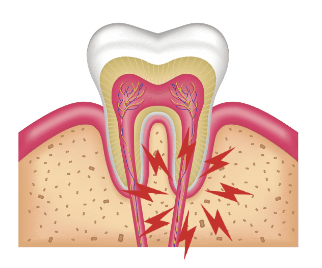

根管治療がうまくいかなかった時の症状は、「痛み」「腫れ」「膿が出る」ということです。

これは、歯医者さんでの治療が100%良いものだったとしてもこのような症状が出ているということです。

もちろん、歯医者さんの技術によることもありますが、そうではなく、根管内部の細菌の種類によって治りきらなかったり、といった場合にこのような症状が出ることがあります。

この症状が出たからと言って全てが失敗になるというわけではありません。

また患者さんの生活習慣などによって、根管治療が上手くいかない事もあります。

お家での歯ブラシや歯間ブラシなどのセルフケアがきちんとできていなかった、衛生管理ができていなかったということです。

どれだけ良い治療を受けたとしても、歯磨きをしなかったり、夜中に甘いものを食べて歯磨きをしないなどの場合には、再度虫歯ができたり、隙間からの細菌感染の可能性があります。

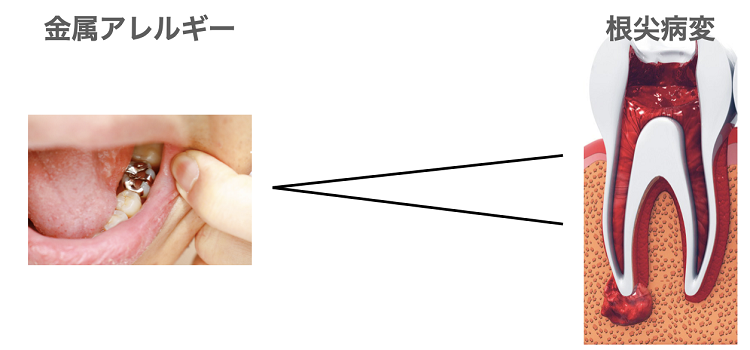

被せ物の隙間から感染して再発する事をコロナルリーケージと言い、この原因が一番高いとも言われています。

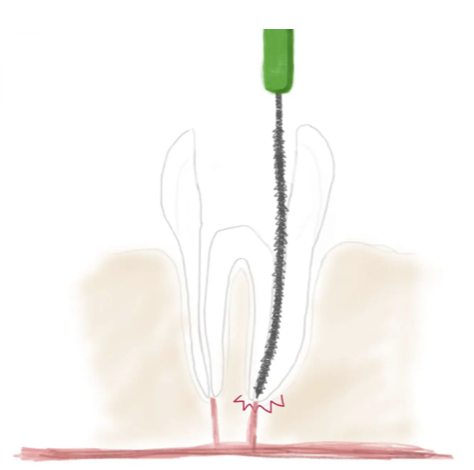

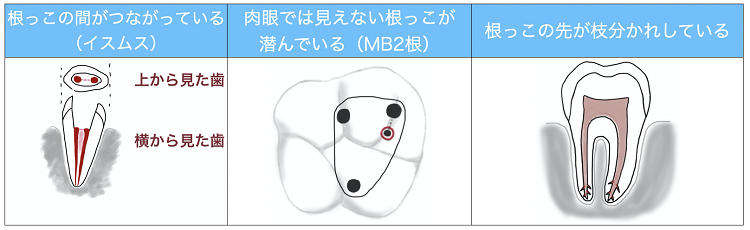

また、そもそもの根管の形状が複雑ということです。

患者様の歯の中でもそれぞれ形が全然異なります。

根っこの先で枝分かれをしていたり、根管内部が中で繋がっていたりなどの複雑な形をしていると、根管治療の難易度はぐーんと上がってしまいます。

そして、歯医者さん側の要因です。

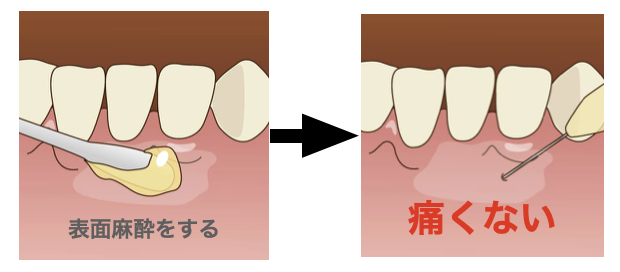

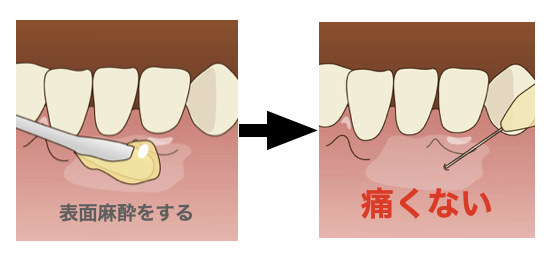

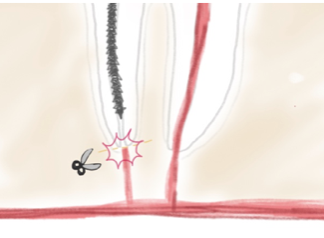

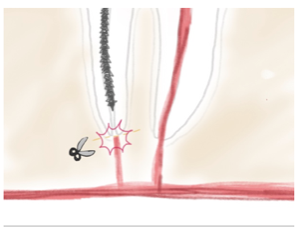

根管治療を行う上で一番大切と言っても過言ではないのが、唾液を入れずに治療するということができていない場合です。

唾液の中には細菌がたくさん潜んでいます。

その唾液が根管治療中のところに入り込むことで、細菌感染を引き起こしてしまいます。

ラバーダムをして、根管内部に唾液が入り込まないようにすることが大切ですね。

そして、先ほどもありましたが、根管内部が複雑なことから治療が行き届かず、治療できていない根管が潜んでいることで再発を起こしてしまう可能性があるのです。

以上のことから、根管治療が失敗してしまう、上手くいかない原因は様々あり、いろいろな事柄が混ざりあって失敗に繋がることが多いです。

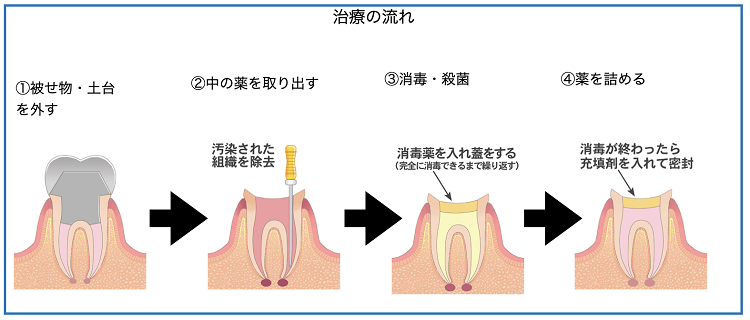

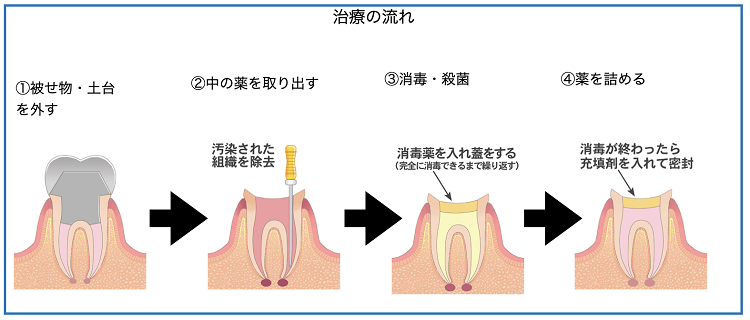

ポイント2 失敗した根管治療の再治療の方法について

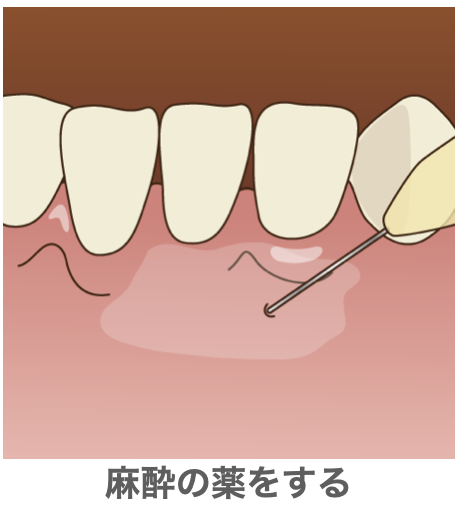

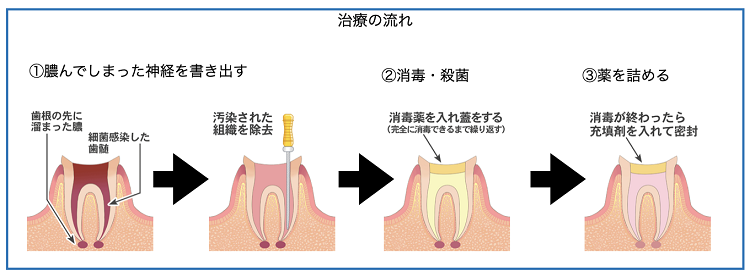

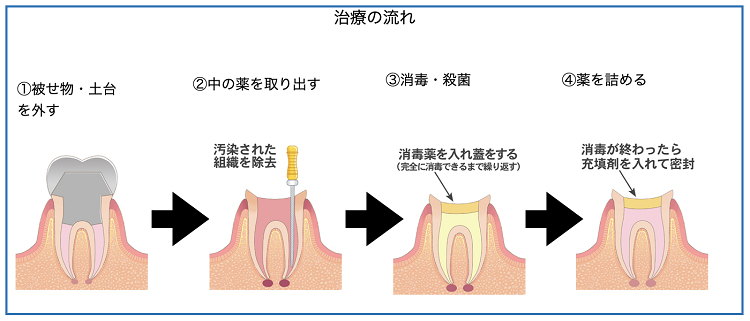

その後根管内部を徹底的に洗浄していきます。

洗浄後は再度感染がないようにお薬を詰めます。

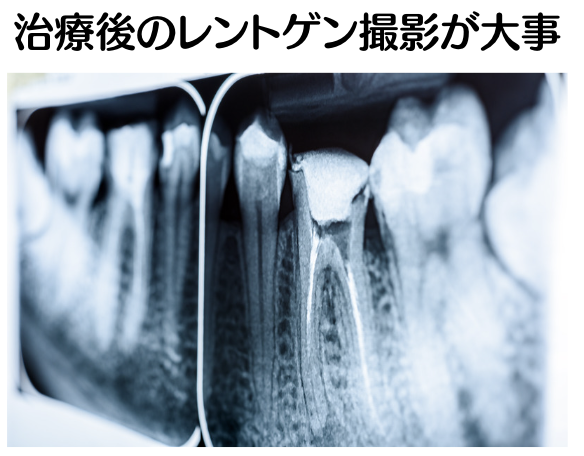

根管治療後は、歯に土台を立てて最終的な被せ物を入れることで治療は完了です。

再治療の場合、成功率は初めての神経治療に比べて下がります。

なぜなら、歯の残っている量はどんどんと少なくなってきていますし、以前の治療の経過によっては、根管内部での異常がみられる可能性があるからです。

そこが治療できる可能性もあれば、治療をしても難しい場合があります。

できる限り再発させないためには、精密な根管治療が必要です。

もし、現在違和感があったり、再根管治療が必要とお話しがあった方は、ぜひお問い合わせくださいね。

まとめ

・1回の根管治療で治りきらなかったからと言って、簡単に失敗とは言えない

・根管治療の失敗、上手くいかなかった時の原因は、歯医者さん側にあることもあるが、患者さん側にあることもある

・何かしらの症状がある場合には、根管治療の再治療が必要になる