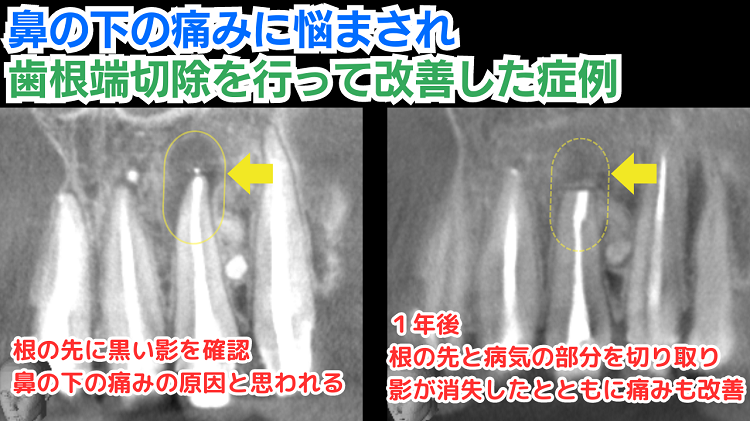

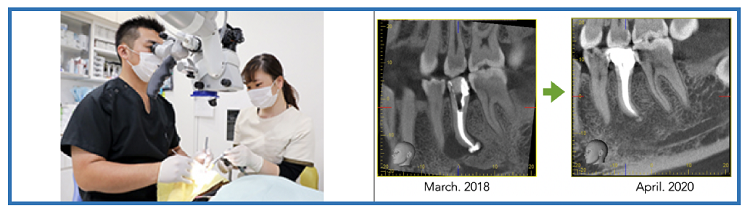

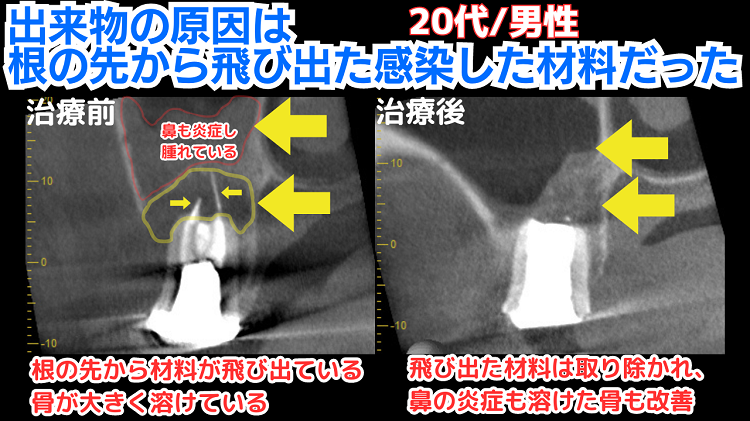

鼻の舌の痛みに悩まされ、歯根端切除を行って改善した症例

|

|

| 治療前 | 治療後 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 年齢・性別 |

50代・女性 |

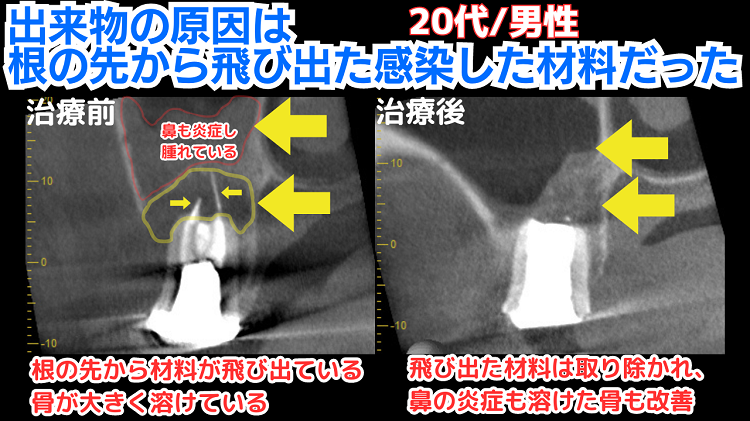

| 年齢・性別 | 50代・女性 |

| ご相談内容症状 |

歯茎に出来物ができたので、他院で根の先を手術してもらったが良くならない |

| ご相談内容症状 | 歯茎に出来物ができたので、他院で根の先を手術してもらったが良くならない |

| 診断治療内容 |

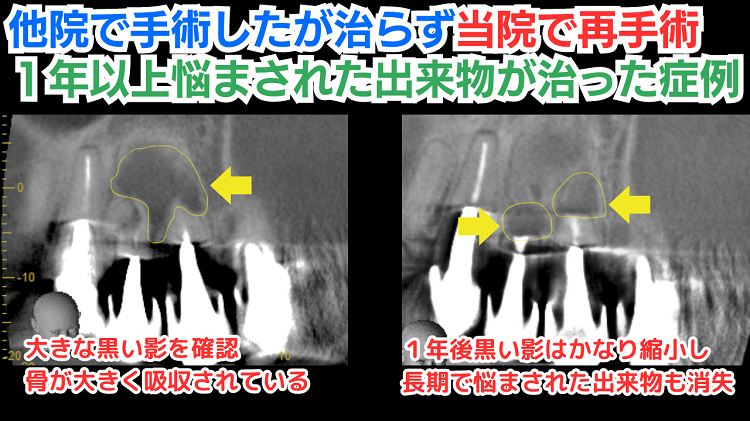

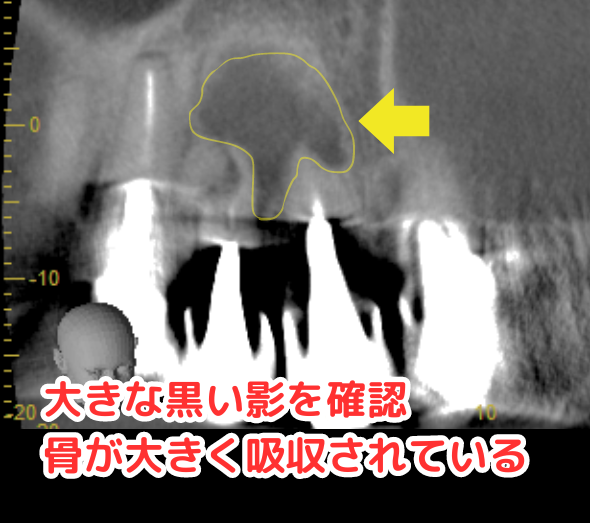

診察・検査を行ったところ、歯の根の先にCTでは大きな透過像(黒い影)があり、根っこの先が溶けてしまっているのを確認。 |

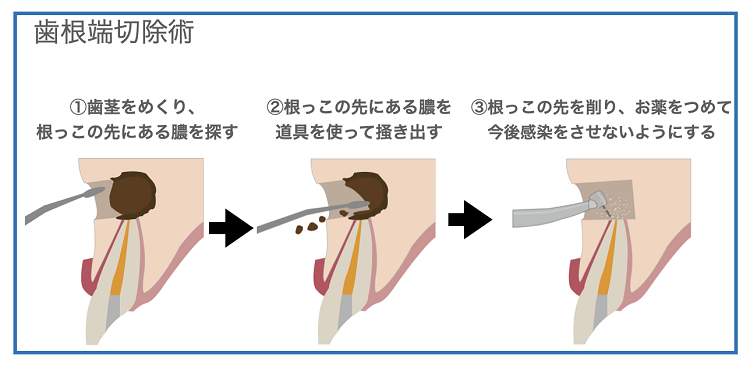

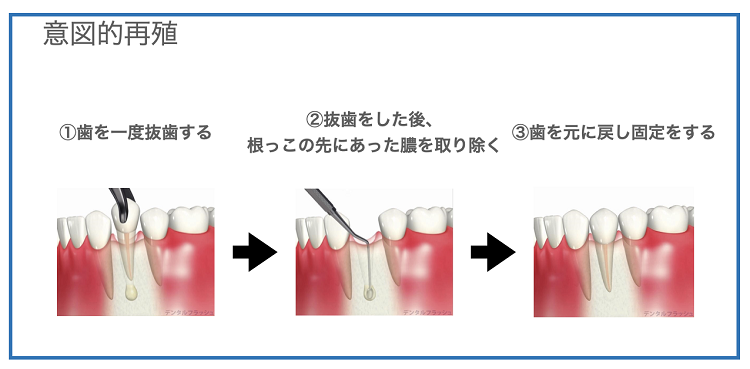

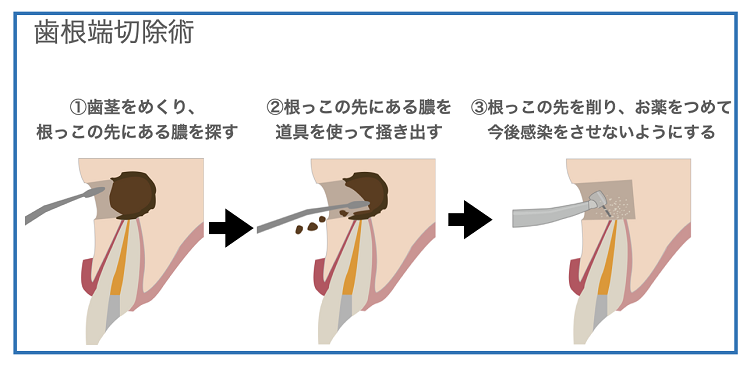

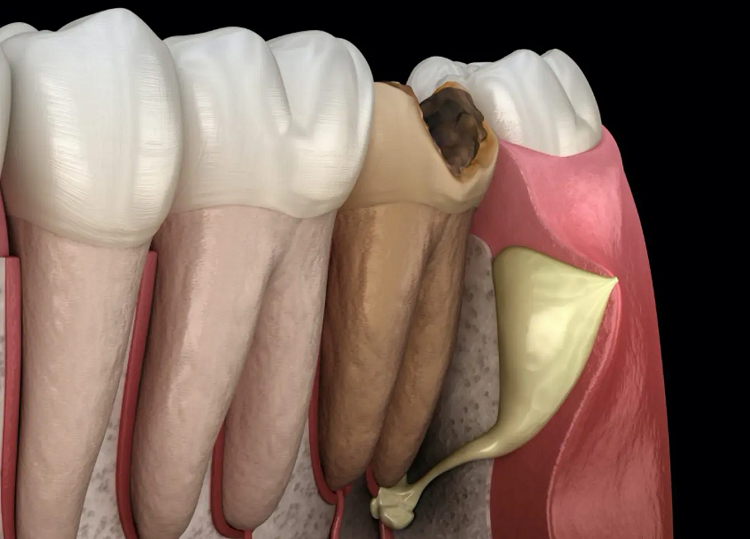

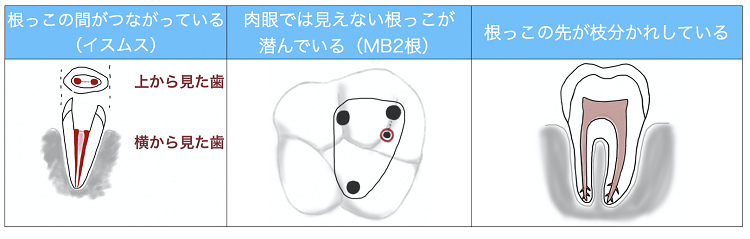

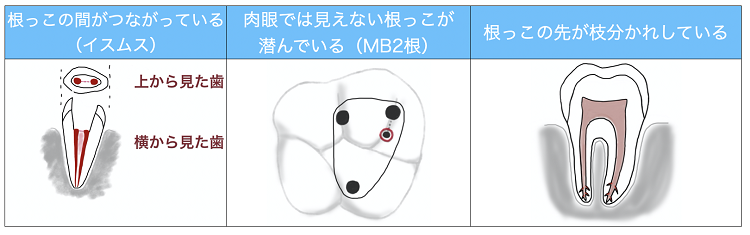

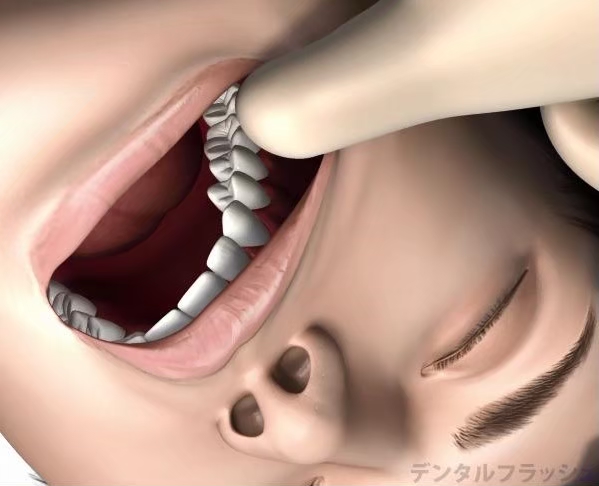

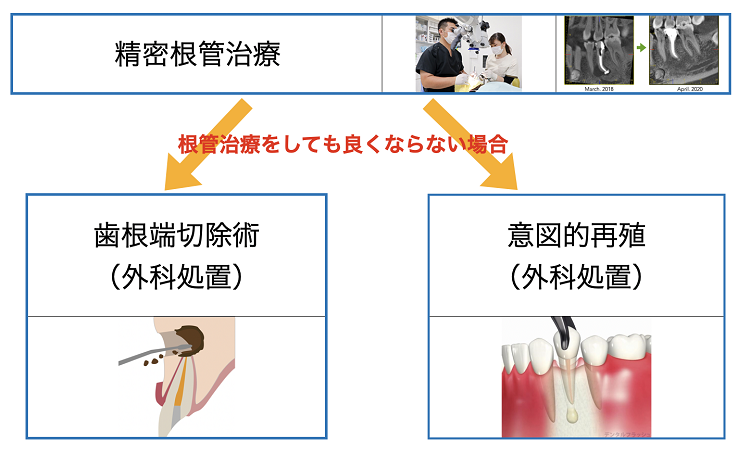

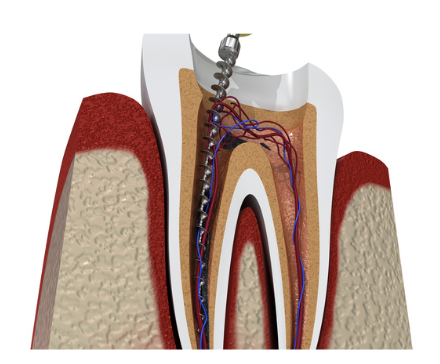

| 診断治療内容 | 診察・検査を行ったところ、歯の根の先にCTでは大きな透過像(黒い影)があり、根っこの先が溶けてしまっているのを確認。 圧痛(※1)、打診痛(※2)、咬合痛(※3)などの痛みの症状はありませんでした。 歯根端切除を行い、溶けてしまっている部分を掃除するような手術を行なった可能性が考えられましたが、当院ではその成功率やその歯の予後は不明であると判断しました。 抜歯をしてインプラントやブリッジにする事も選択肢のひとつとして患者様に説明しましたが、患者様の強い希望で、今回歯根端切除の再手術を行う事となりました。 手術の麻酔は通常の虫歯治療でも使用されるような麻酔薬で局部麻酔を行います。 歯茎を切開し、中を確認すると、根っこの先の周りの骨は大きく無くなっており、大量の感染した骨補填剤(※4)や組織が溢れ出てきました。 また、取り残された歯の根の先も出てきました。 当院では、この感染した骨補填材や組織を出来る限り除去、消毒し、骨が溶けて無くなってしまったところに治癒を促すお薬を入れました。 ※1圧痛 圧痛とは、押すなどして、圧力を加えた際に感じる痛みのことです。 歯科においては、歯の根の先に病気がある場合、歯の根の先に相当する部分を押さえると痛みを感じることがあります。 ※2打診痛 打診痛とは、歯や歯茎に軽く叩くような刺激を与えたときに感じる痛みのことを指します。これは診断の一環として歯科医が行う検査であり、歯やその周囲の組織に問題があるかどうかを判断するために用いられます。 ※3咬合痛 咬合痛とは、物を噛んだり食べたりする際に感じる痛みのことを指します。これは咬合、つまり噛み合わせに関連する問題が原因で発生する痛みであり、歯科診断や治療において重要な症状の一つです。 ※4骨補填材 骨補填材とは、失われた骨組織を補うために使用される材料のことを指します。これは特にインプラント治療や歯周病治療において重要な役割を果たします。 |

| 治療期間 |

約6か月 |

| 治療期間 | 約6か月 |

| 費用 ※治療当時の価格表示となっております。 |

132,000円 |

| 費用 ※治療当時の価格表示となっております。 |

132,000円 <内訳> 歯根端切除術…132,000円 |

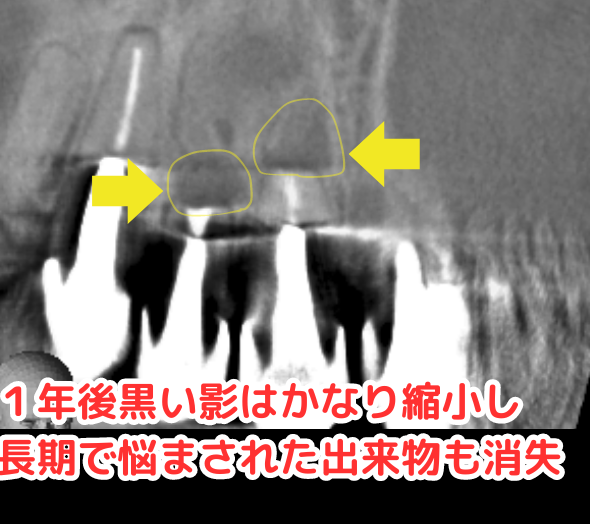

| 術後の経過 現在の様子 |

術後半年、1年と経過観察を行いましたが、出来物は無くなり、CTでも大きく溶けてしまっていた骨は再生され、治癒傾向が見られました。 |

| 術後の経過 現在の様子 |

術後半年、1年と経過観察を行いましたが、出来物は無くなり、CTでも大きく溶けてしまっていた骨は再生され、治癒傾向が見られました。 患者様は、抜歯覚悟でこの手術に踏み切られましたが、自分の歯がまだ使える!と大変喜んでいただきました。 |

| 治療リスク |

根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。歯根端切除術は歯の根の先と病巣を切り取って除去するため、治療後歯の動揺が生じるリスクがあります。 |

| 治療リスク | 根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。歯根端切除術は歯の根の先と病巣を切り取って除去するため、治療後歯の動揺が生じるリスクがあります。 |