「歯周病治療と根管治療の関係」について4つのポイントで解説

■ポイント1

歯周病と根管治療との関係について

■ポイント2

エンドペリオとは

■ポイント3

ペリオエンドとは

■ポイント4

判断は歯科医師の診断による

以上の4つのポイントについて解説します。

ポイント1 歯周病と根管治療の関係について

みなさんは歯周病と根管治療とが関係していることをご存知でしょうか?

その前に、まず歯周病と根管治療がどのような治療なのかについて解説していきます。

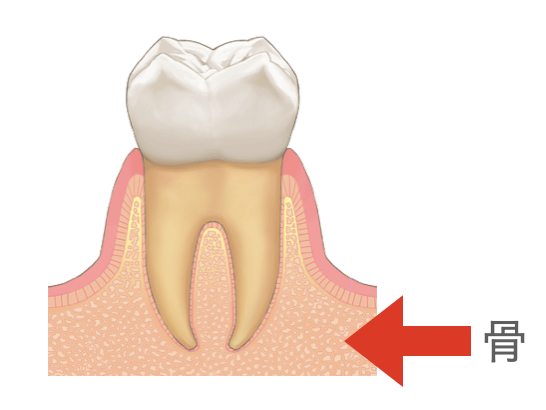

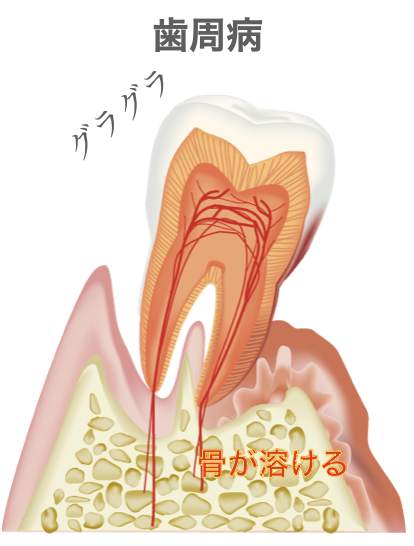

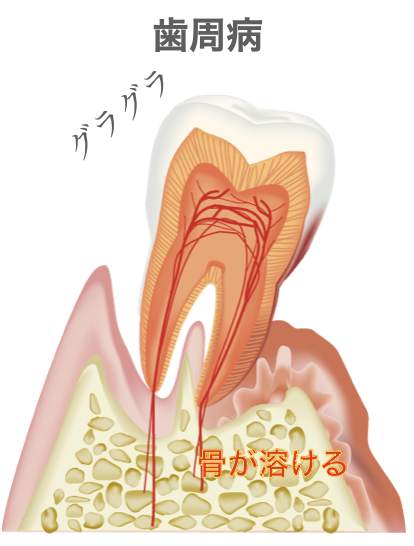

歯周病とは、言わば歯茎や歯を支える周りの骨の病気のことです。

歯と歯茎の隙間のことを歯周ポケットと言いますが、その隙間に細菌が入り込むことで、炎症を起こし、出血したり骨を溶かしていってしまうという症状があります。

歯周病は痛みの無いままに進行することも多く、気づけば骨がたくさん失われて、歯がぐらつき抜け落ちてしまうこともあります。

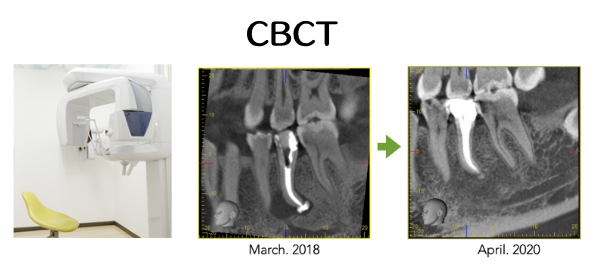

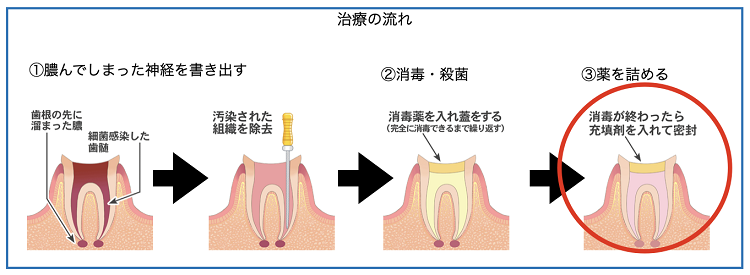

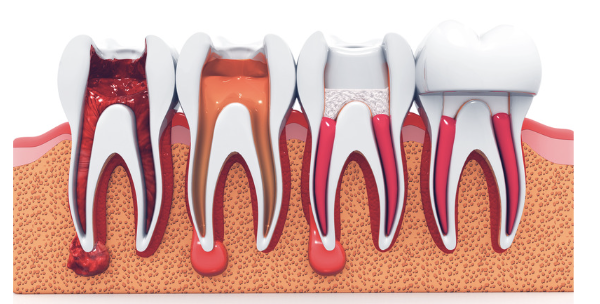

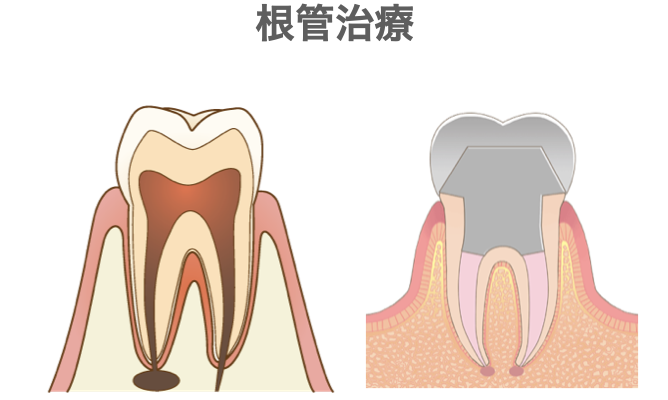

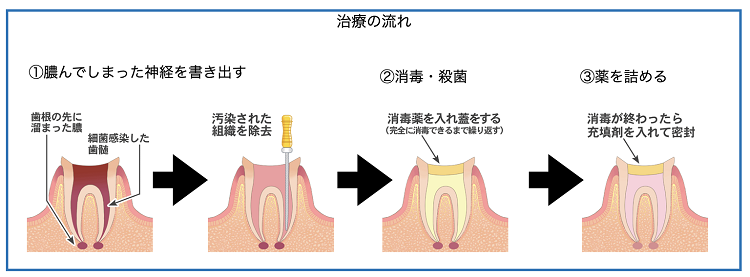

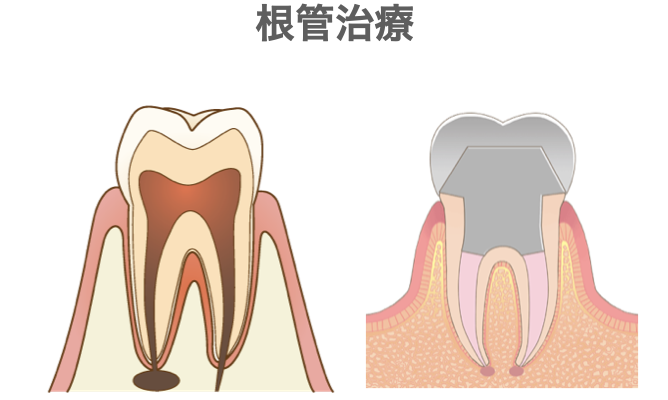

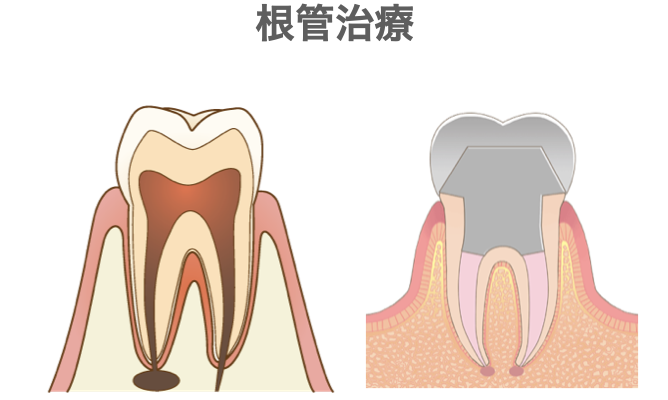

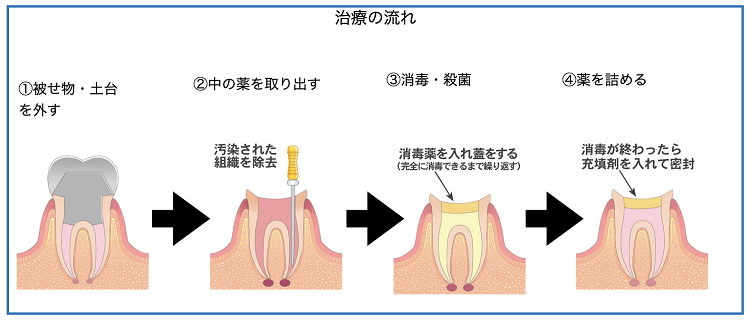

根管治療とは、

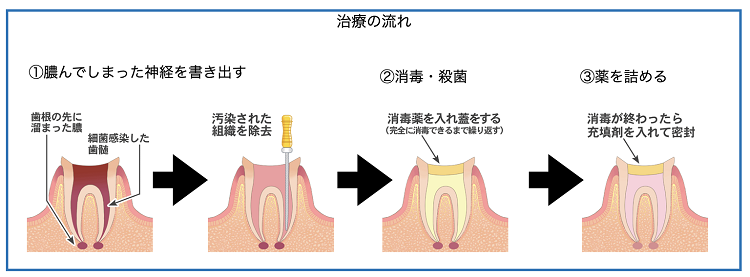

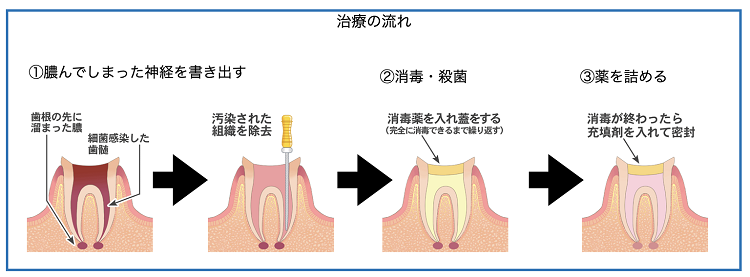

虫歯が大きく進行することで歯の神経にまで到達すると、歯の神経を残すことが難しく、神経を取る『抜髄治療』と、

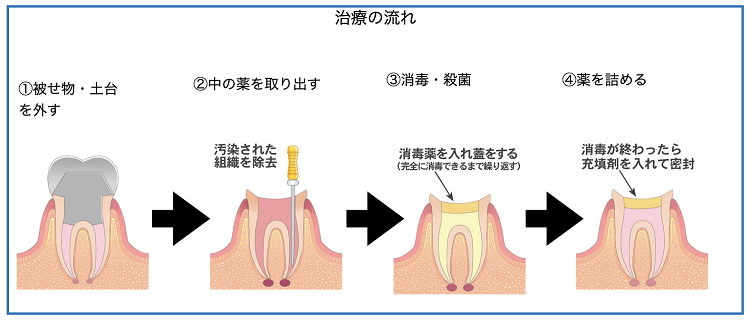

以前に根管治療を受けた歯の根っこの先が再度膿んでしまって再度根っこの中を綺麗にする『感染根管処置』

の2種類があります。

どちらの治療も一見すると全く異なる治療方法ですが、共通する部分もあるのです。

それは、「歯を支える骨の喪失」と言うことです。

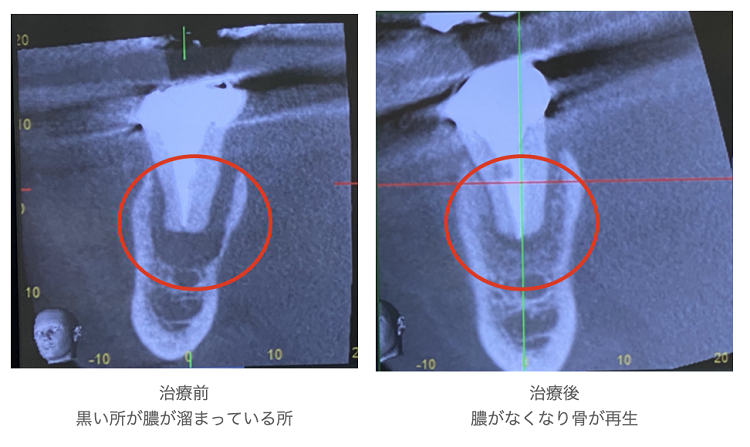

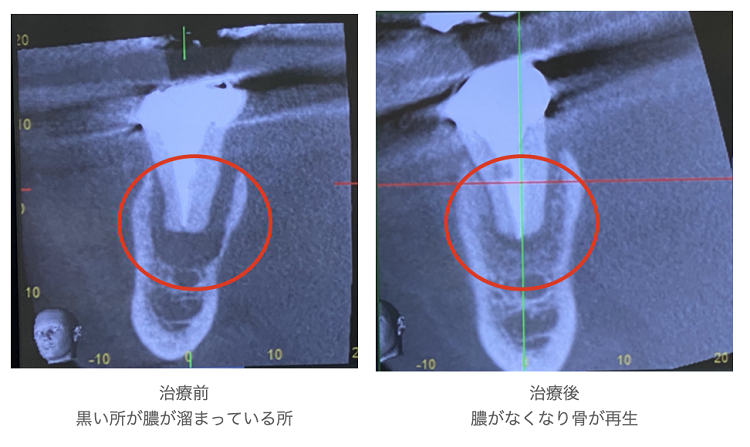

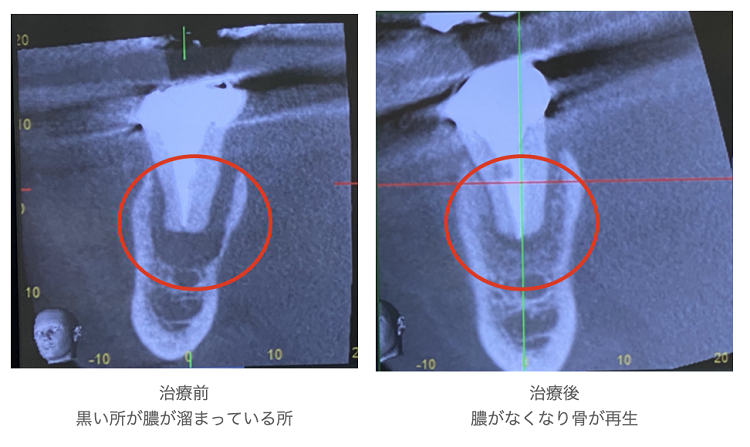

レントゲン上でも骨が失われることで、歯の周りが黒く写ってきます。

骨がなくなると歯が揺れ出していきます。

治療をすることで、骨の再生が見られれば良いですが、骨が失われた状態が続くと次の手段を考えます。

このように歯の揺れの原因が「歯周病」によるものか、「根管治療」によるものかを判断し、治療の流れを決めていきます。

ですので、一見全く異なる治療に感じますが、歯周病と根管治療には共通する部分があるのです。

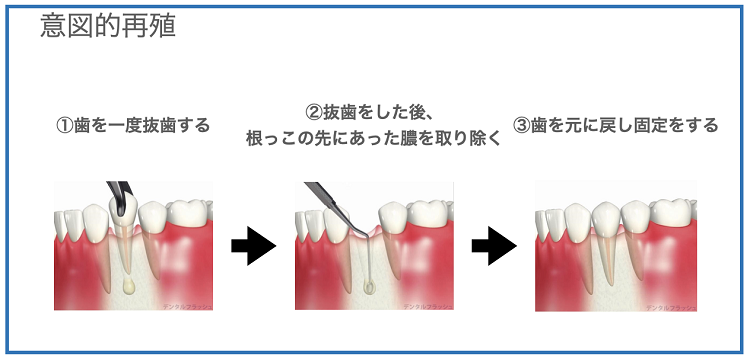

ポイント2 エンドペリオについて

では次に、「エンドペリオ」と言う言葉について解説していきます。

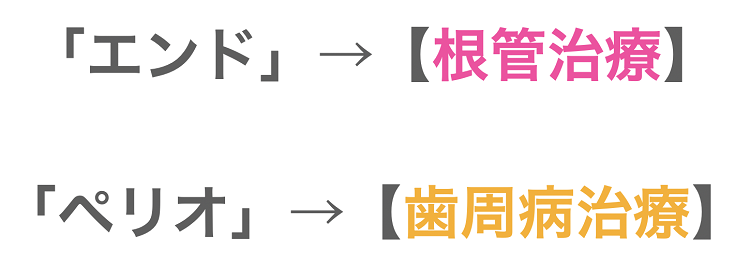

『エンド』とは、「根管治療」のことを言い、『ペリオ』とは「歯周病治療」のことを言います。

「エンドペリオ」は、歯の根が原因で病気が出来ているところから、歯周病に繋がってしまった場合のこと。

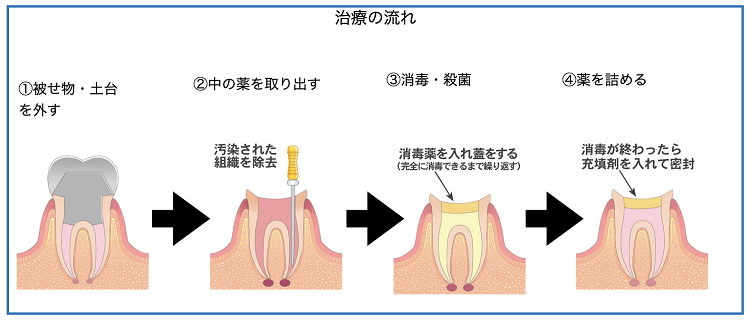

根管治療を行ってから、経過を見て、骨の再生がなければ、もしくはあまり芳しく無い場合には次に歯周病治療を行います。

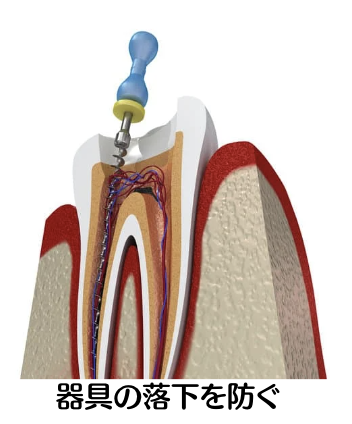

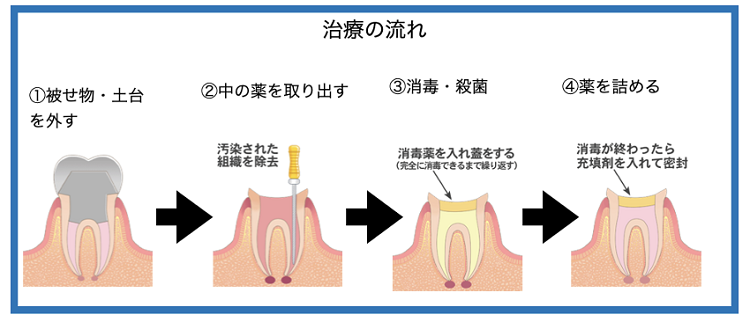

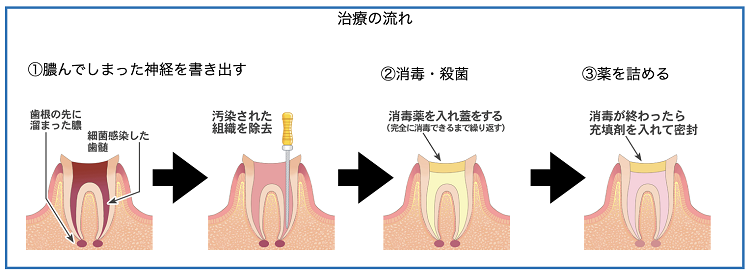

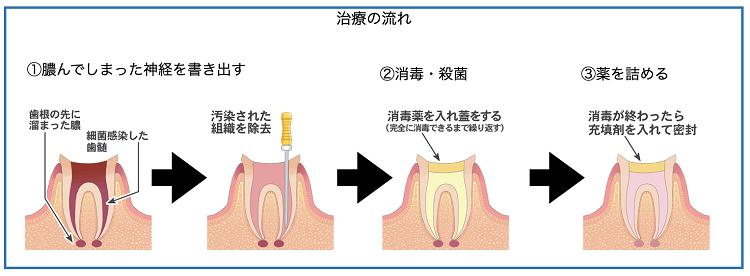

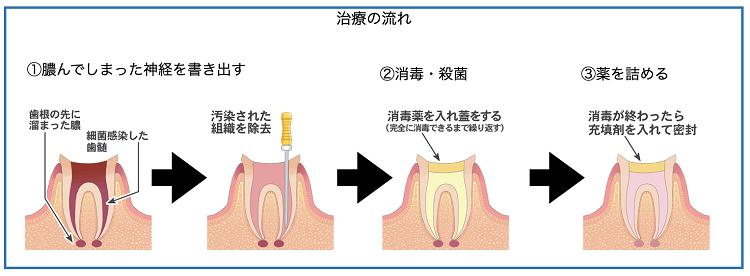

根管治療では、まず死んでしまった神経もしくは以前に詰めたお薬を取り除きます。

その後、根管内部を洗浄し、また根管内部に隙間のないようにお薬を詰めます。

根管治療とはとても難しい治療方法です。

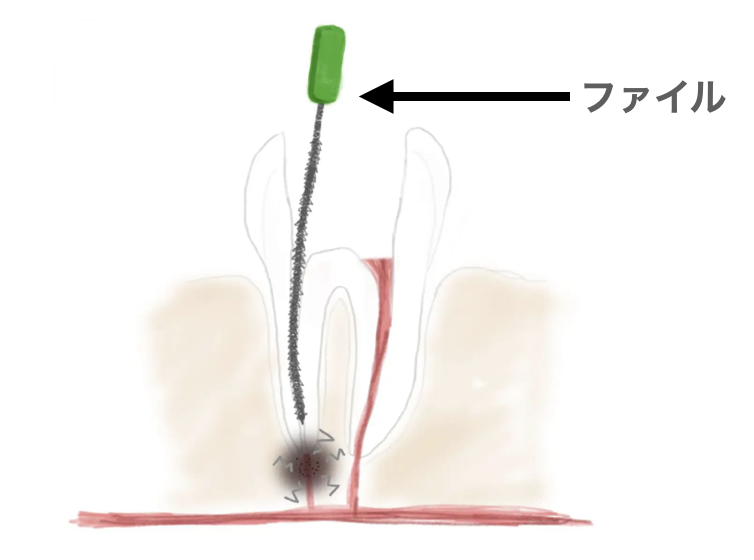

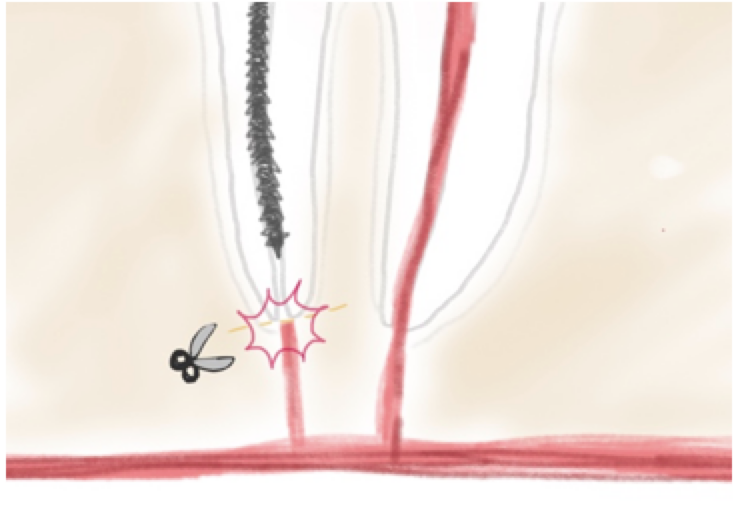

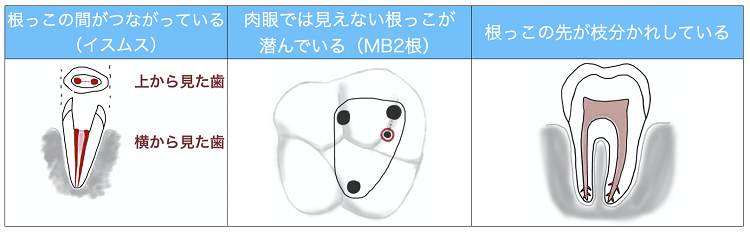

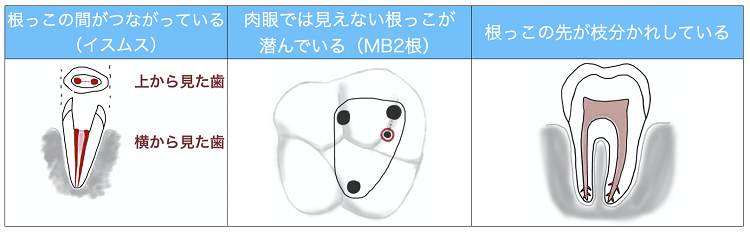

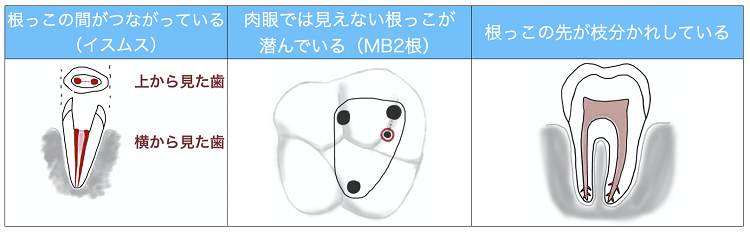

根管内部と言うものは、根っこの中が繋がっていたり、根っこの先で枝分かれしていたり、肉眼では見つけることのできない根管が潜んでいたりと、かなり複雑な形をしています。

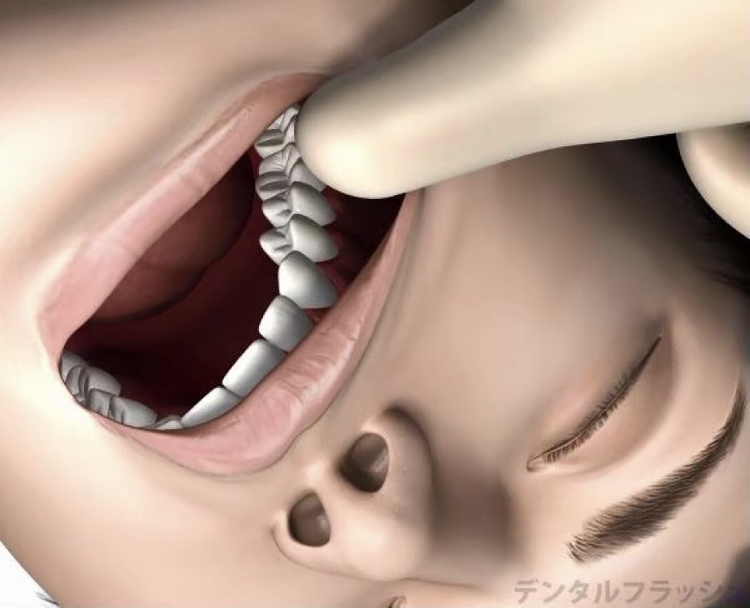

それを、通常はこのぐらいの角度でしか歯科医師は見えることができず、

言わば手探りでの治療を行っています。

そのため、治療が仕切れておらず、再度根っこの先が膿んでしまう可能性があります。

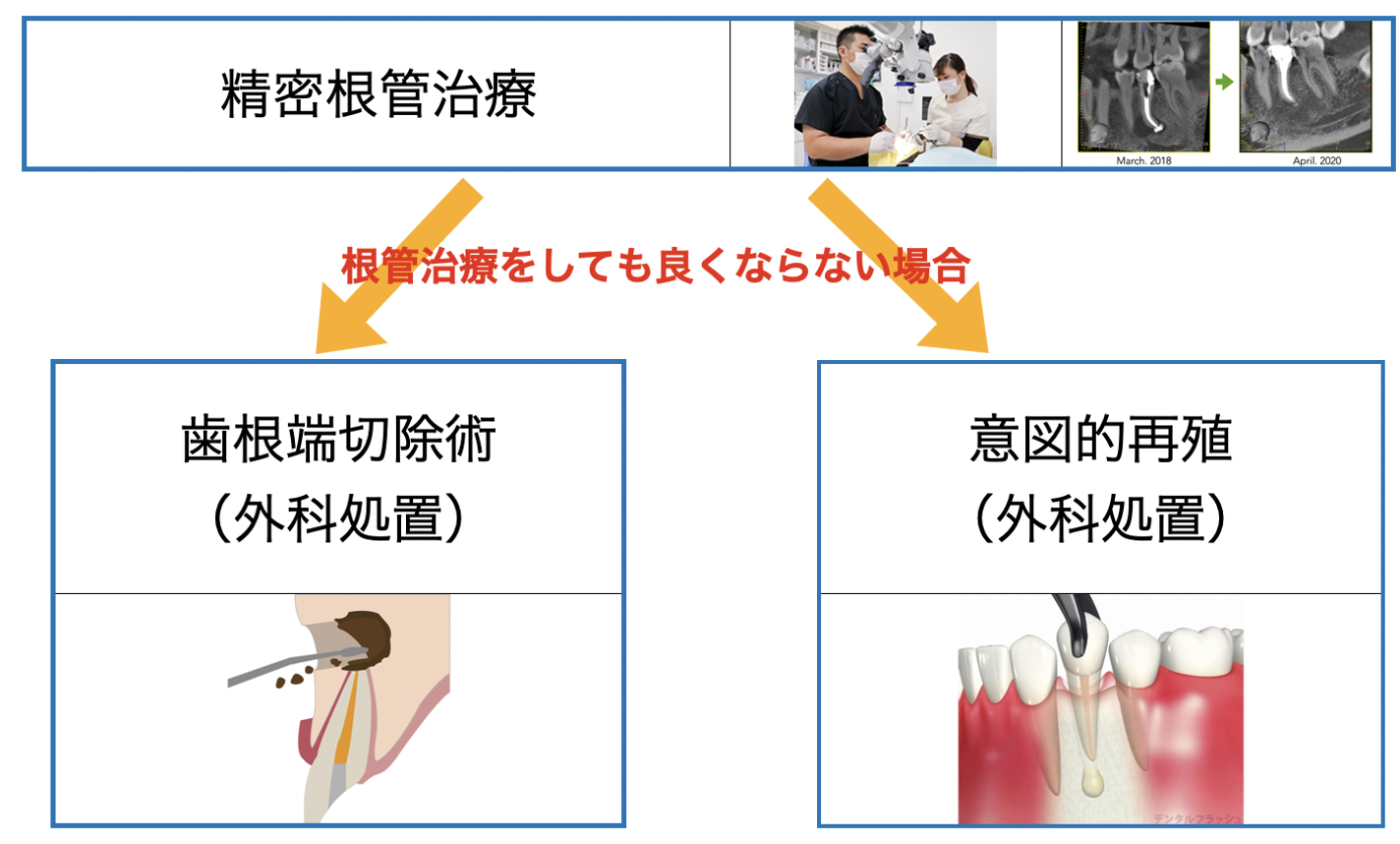

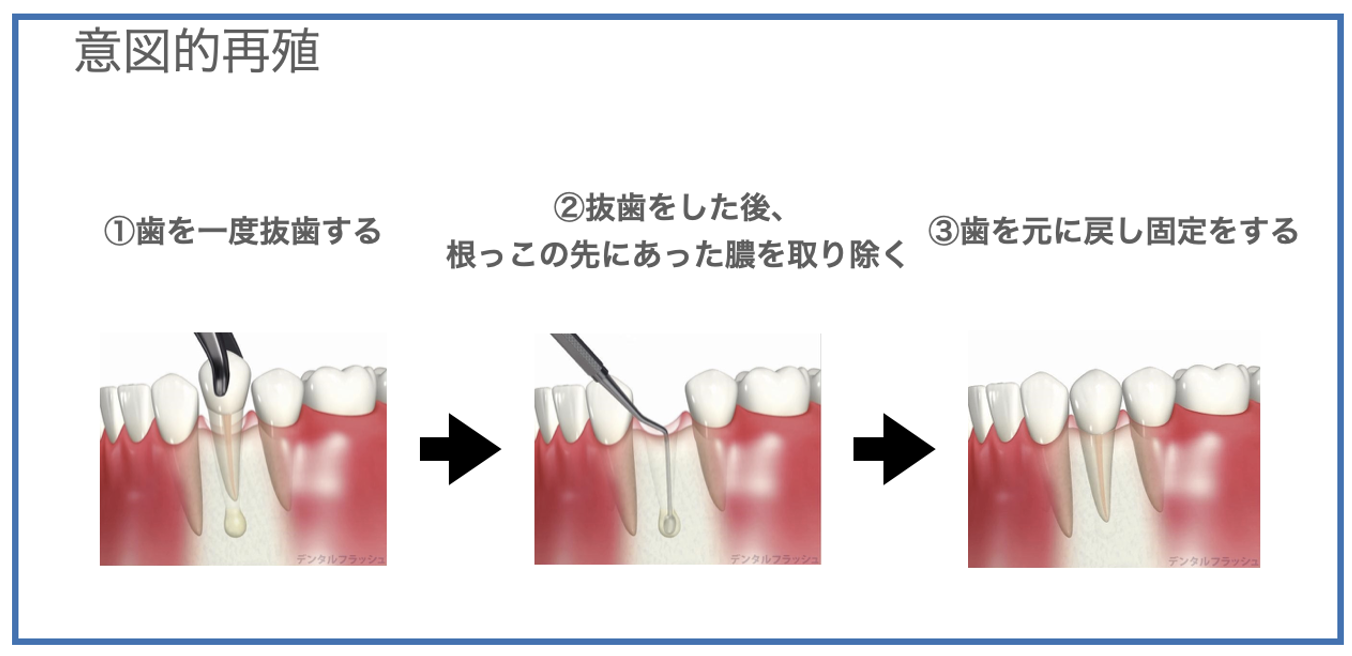

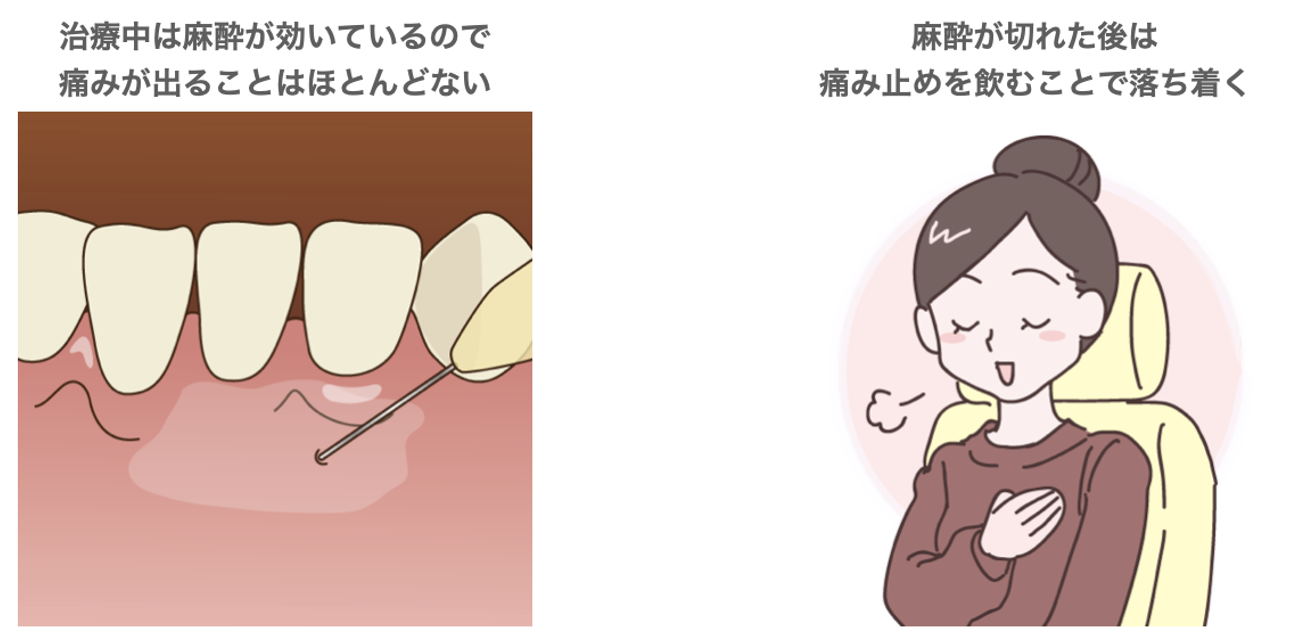

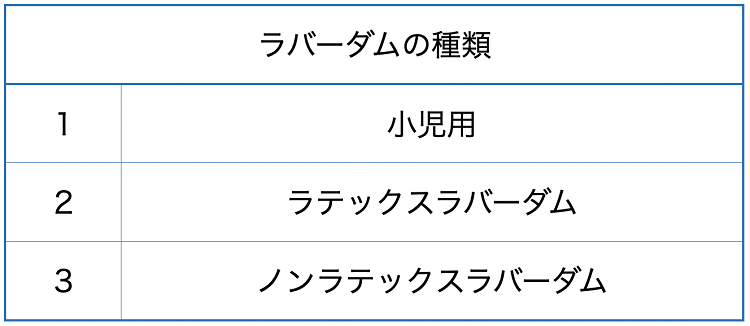

それを避けるためには、「精密根管治療」が有効です。

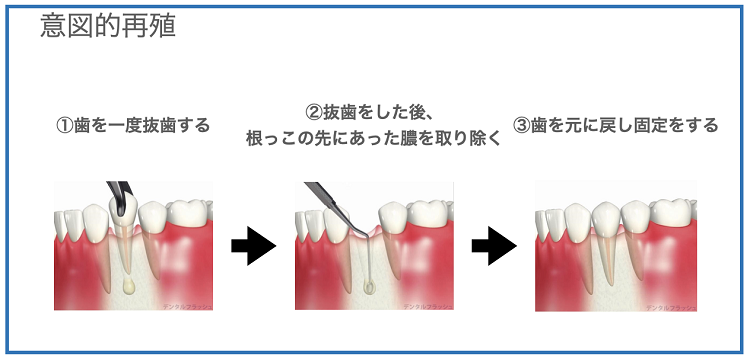

精密根管治療では、顕微鏡やCBCTを使用し根管内部を20倍にまで拡大をして治療を行います。

また、精密に根管治療を行うためには、保険診療では使用することのできない機材を使用したり、精密根管治療に精通した歯科医師による治療を行うことも大切です。

この治療を行い、根尖部の骨の喪失が回復するかを見ていきます。

これでも治らない場合には、「歯周病治療」を行います。

歯周病治療では、まず歯の表面の汚れや歯石の除去を行います。

歯石とは、汚れが固まってしまい石のようになったものです。

歯石になると、ただの歯ブラシでは取ることができません。

専用の器具で取る必要があります。

歯科衛生士による歯周病治療が必要です。

その歯石も歯の表面についている分であれば、取ることもまだそこまで難しいことではないですが、骨の喪失が大きい場合には歯茎の下にまで歯石がたくさんついている場合であることがほとんどです。

歯茎よりも下に歯石がついている場合には、なかなか取り切ることが難しいです。

歯科衛生士の治療技術もかなり関わってきます。

しっかりと歯石を取り切ることで、骨の再生がされるかどうかを見ていきます。

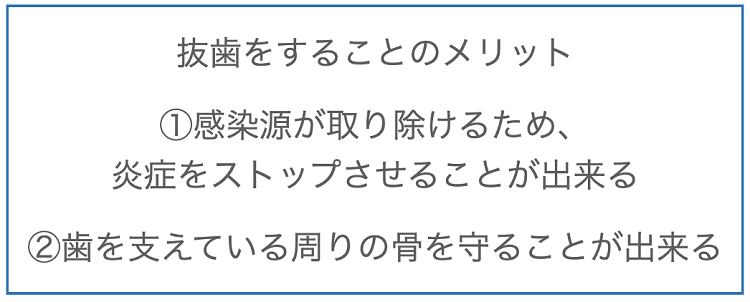

根管治療をして、歯周病治療をしても骨の再生が見込めない場合には歯を残すことも難しいですが、これで改善すれば歯を残すことができます。

これを「エンドペリオ」と言います。

ポイント3 ペリオエンドとは

次は、「ペリオエンド」についてです。

ペリオエンドとは、「エンドペリオ」とは逆で、骨の喪失の原因の1番がペリオ、つまり「歯周病」が原因ということになります。

ペリオエンドの場合も、先程と同じく根管治療をしてから歯周病治療を行い骨の再生がするかどうかを確認します。

【エンドファースト】と言って、根管治療を優先して行うのです。

以上が、「エンドペリオ」と「ペリオエンド」についてでした。

ポイント4 判断は歯科医師の診断による

では最後に、「エンドペリオ」と「ペリオエンド」がどのように判断されるのかについて解説していきます。

「エンドペリオ」か「ペリオエンド」かを判断する基準は、骨の減り方や歯の状態、お口全体の状態を見て判断をします。

ですがこれは素人では判断することが難しいです。

なぜなら、骨の減る状態などをレントゲンなどから見なければならないからです。

もし、歯が大きく揺れている場合には、単純な根管治療や歯周病だけではなく、このように複数が合わさって起こっている現象の場合もあります。

現在歯の揺れでお困りの方は、ぜひ我慢することなく歯医者さんでの受診をお勧めします。

歯の揺れは放っておいても治ることはありません。

ですので、何か症状がある場合には歯医者さんへご相談いただければと思います。

まとめ

・歯周病と根管治療には「骨を喪失する」という共通点がある

・「エンド」とは「根管治療」のこと、「ペリオ」とは「歯周病」治療のことを言う

・「エンドペリオ」「ペリオエンド」であっても、【エンドファースト】根管治療から行う