意図的再植術

Q.出来物の原因は根の先から飛び出た感染した材料だった

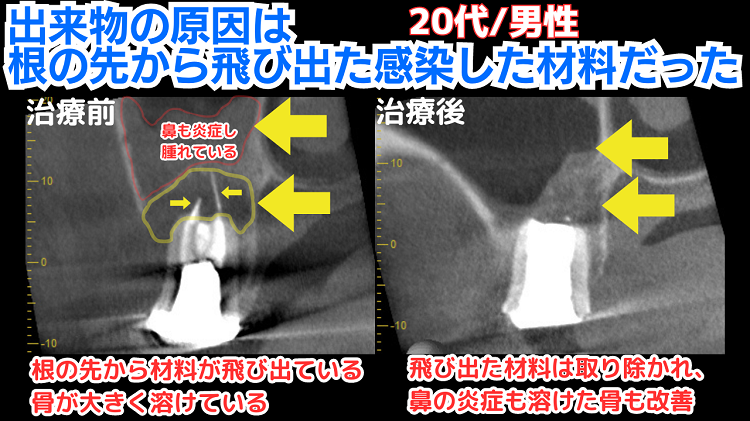

出来物の原因は根の先から飛び出た感染した材料だった

| 治療前 | 治療後 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 年齢・性別 |

20代・男性 |

| 年齢・性別 | 20代・男性 |

| ご相談内容症状 |

歯茎に出来物が出来て、治らない |

| ご相談内容症状 | 歯茎に出来物が出来て、治らない |

| 診断治療内容 |

診察・検査を行ったところ、患者さんの仰る通り、歯茎に出来物がありましたが打診痛(※1)・咬合痛(※2)など、痛みは無い状態でした。 |

| 診断治療内容 | 診察・検査を行ったところ、患者さんの仰る通り、歯茎に出来物がありましたが打診痛(※1)・咬合痛(※2)など、痛みは無い状態でした。 対象の歯に装着されているクラウン(被せもの)が大きく調整され、内部のコア(土台)が見えており、歯の丈が短くなり、さらに挺出(※3)していました。 レントゲンやCTを撮影してみると、根っこの先は大きく骨が吸収して黒い大きな影となって写っていました。 さらに、ガッタパーチャ(※4)は根の先を突き抜けているため、除去する必要あります。 また、上顎洞粘膜(鼻の粘膜)が腫れているのも確認出来ました。 今回の症例では、精密根管治療(再治療・リトリ―トメント)をした後、意図的再植にて除去する必要があると診断しました。 また、クラウンが大きく調整され、歯の丈が極端に短くなっているため、最終の被せ物をする前には、歯冠長延長術(※5)が必要です。 ※1 打診痛とは。 打診痛とは、歯科医が歯やその周囲の組織を軽く叩いた時に感じる痛みのことを指します。 この痛みは、歯や顎の特定の部位に問題がある場合に生じるため、歯科医は打診痛を利用して患部を特定します。 打診痛の検査方法は非常にシンプルです。 歯科医は小さな器具(通常は歯科用ミラーの柄の部分や専用の器具)を使用し、疑わしい歯を軽く叩きます。 この際、正常な歯ではほとんど痛みを感じることはありませんが、問題がある歯では叩かれた時に鋭い痛みや不快感が発生することがあります。 ※2 咬合痛とは。 咬合痛とは、歯を咬み合わせる際に感じる痛みや不快感を指します。この痛みは、咀嚼(そしゃく)する動作で特に顕著に感じられることが多く、歯や歯周組織に何らかの問題が生じている際に発生します。 ※3 挺出とは。 歯の挺出(ていしゅつ)とは、ある歯が正常な位置から前方や他の方向へ突出している状態を指します。 この状態は、歯列の整然とした配列が乱れる原因となり、見た目の問題だけでなく、咬合(かみ合わせ)の問題や口内衛生の問題を引き起こすことがあります。 ※4 ガッタパーチャとは。 ガッタパーチャとは、歯科の根管治療に使用される材料です。 柔軟性がありながらも加熱すると形状を変えることができ、冷えると固まる特性を持っています。 根管治療では、虫歯や感染が原因で炎症を起こしたり、死んでしまった歯の神経(歯髄)を取り除く必要があります。 神経を取り除いた後、歯の内部は空洞になってしまいます。この空洞を放置すると、再び細菌が入り込み、感染が広がるリスクがあります。ガッタパーチャは、膨張性のあるバイオセラミックシーラーと合わせて使用する事で、この空洞をしっかりと封鎖し、細菌の侵入を防ぐために使われます。 ※5 歯冠長延長術とは。 歯冠長延長術とは、歯の見える部分である歯冠の長さを人工的に延長する歯科治療です。この治療は主に二つの目的で行われます:美容的な理由と治療的な理由です。 美容的な目的 歯冠長延長術は、歯茎が通常よりも多く歯を覆っている「ガミースマイル(歯茎が目立つ笑顔)」の見た目を改善するために行われます。この手術により、歯茎のラインを調整し、歯が長く見え、よりバランスのとれた美しい笑顔を実現することができます。 治療的な目的 歯冠長延長術はまた、虫歯が歯茎の下まで及んでいる場合や、歯が折れて歯茎のライン下に残っている場合にも使用されます。通常、これらの状態では、新たに冠を装着するための十分な歯の高さが必要ですが、歯茎が邪魔をしていると冠を適切に固定できません。手術によって歯茎と骨を少し削り取ることで、必要な歯の高さを確保し、後の冠治療やその他の処置が可能になります。 |

| 治療期間 |

約5ヶ月 |

| 治療期間 | 約5ヶ月 |

| 費用 ※治療当時の価格表示となっております。 |

346,500円 |

| 費用 ※治療当時の価格表示となっております。 |

346,500円 <内訳> リトリートメント…187,000円 支台築造…33,000円 意図的再植術…93,500円(当院でリトリートメント後、2年以内の意図的再植術は半額) 歯冠長延長術…33,000円 |

| 術後の経過 現在の様子 |

精密根管治療を始める際、既に歯の丈が短く、ラバーダムの装着が困難だったため、歯茎を少し切除しました。 |

| 術後の経過 現在の様子 |

精密根管治療を始める際、既に歯の丈が短く、ラバーダムの装着が困難だったため、歯茎を少し切除しました。 その後、しっかりラバーダムを装着し、感染、防湿対策を行なった上で、精密根管治療を行いました。 精密根管治療後は意図的再植術を行い、飛び出したガッタパーチャと根尖病変の除去を行いました。 またクラウン装着のために歯冠長延長術も行いました。 かかりつけの医院様でクラウン治療を行うとの事でしたので、仮歯を入れて経過観察をしましたが、術後1ヶ月半頃にはすでに治癒傾向にあり、歯茎の出来物も消失。 術後1年では、骨の吸収、上顎洞粘膜(鼻の粘膜)の腫れも改善しており、最終の被せ物を装着され、問題なく過ごされています。 |

| 治療リスク |

根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。 |

| 治療リスク | 根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。 そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。 歯列不正や歯ぎしり、食いしばりなどが強い方はセラミックが割れてしまう可能性があります。 |

治療の費用とリスクについて

VPT治療の費用とリスク

費用:55,000円

VPT(歯髄温存療法)は神経を保存する治療ですが、治療直後〜1週間くらいは鈍い痛みは出ることがあります。虫歯による歯髄へのダメージの大きさによっては、抜髄や断髄となるリスクがあります。

精密根管治療・支台築造の費用とリスク

費用:88,000円~187,000円

根管治療は感染した神経を取る治療ですが、根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。

そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。

支台築造は、残っている歯根が少ない場合、ファイバーコアが適用できないことがある。メタルコアは、歯根破折のリスクがあります。

歯根端切除術の費用とリスク

費用:132,000円~187,000円

根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。歯根端切除術は歯の根の先と病巣を切り取って除去するため、治療後歯の動揺が生じるリスクがあります。

意図的再植術の費用とリスク

費用:187,000円

根管治療を行った歯は、神経のある歯と比べて歯の強度が弱いため、破折のリスクがあります。そのため、最終の被せ物が入った後は就寝時に装着するマウスピースを使用した方が良い。意図的再植術は一度抜歯し、歯の根の先と病巣を切り取って除去した後、再植するため、治療後歯の動揺や治癒しなかった場合は抜歯必要となるリスクがあります。

セラミックインレークラウンの費用とリスク

費用:99,000円~176,000円

歯列不正や歯ぎしり、食いしばりなどが強い方はセラミックが割れてしまう可能性があります。